-

chevron_right

« L’aliénation n’est pas l’apanage des ouvriers : elle frappe aussi les enfants de la bourgeoisie » – Entretien avec Maurice Midena

Leo Rosell · news.movim.eu / LeVentSeLeve · Wednesday, 10 February, 2021 - 20:11 · 28 minutes

Dans Entrez rêveurs, sortez manageurs. Formation et formatage en école de commerce (La Découverte, 2021), le journaliste Maurice Midena étudie le processus de transformation de ces étudiants, bons élèves consacrés par le système scolaire, en futurs manageurs efficaces. Des excès de l’entre-soi festif au sein du campus à l’indigence intellectuelle des cours proposés, il montre que les failles de ce système des grandes écoles de commerce répondent en fait à une fonction bien précise : l’intégration des impératifs de l’entreprise par ces futures élites, qui incarnent l’esprit du capitalisme néolibéral. Au détriment de tout esprit critique ? Entretien réalisé par Léo Rosell.

LVSL – Vous avez vécu de l’intérieur l’« expérience étudiante » des écoles de commerce, à Audencia Nantes. L’avant-école est un moment important selon vous car il permet à la fois d’envisager la particularité française de la classe préparatoire, les attentes voire le « non-choix » des étudiants qui arrivent un peu par défaut dans ce milieu, ou encore les stratégies publicitaires des écoles pour attirer le plus de clients possibles. Comment êtes-vous arrivé dans ce monde que vous analysez aujourd’hui de façon critique ?

Maurice Midena – J’ai été, et je pense qu’il est nécessaire d’insister là-dessus, en bien des points un étudiant classique d’école de commerce, tant par mes modes de pensée que par mes comportements au sein de l’école. De la même façon, le parcours qui m’a conduit à intégrer Audencia en septembre 2013 ne diffère guère du commun des étudiants d’école de commerce, avec les petites variations liées à ma socialisation et mes affects personnels.

Je parle sans précision de mon parcours dans le livre alors je vais me permettre d’être ici un peu plus exhaustif. J’ai toujours été un élève d’une studiosité pour ainsi dire remarquable, toujours dans les deux premiers de ma classe de la sixième jusqu’en dernière année de prépa, toujours plus ou moins assis au premier rang. J’ai grandi en Champagne-Ardenne, avec un père cadre chez Areva et une mère comptable dans une petite maison de Champagne, typiques « classe moyenne supérieure », avec un bon capital économique, un capital culturel moyen, mais un capital social très faible, et symbolique nul.

J’ai été scolarisé dans un collège de campagne, à Anglure dans la Marne, puis j’ai fait mon lycée à Romilly-sur-Seine, dans l’Aube, ancienne petite gloire du textile français, dont la santé économique a été saccagée par la désindustrialisation. J’avais toujours rêvé de journalisme, depuis mes 10 ans, mais on m’avait assez répété que c’était une profession difficile à intégrer, un « rêve » presque inaccessible, d’autant que personne autour de moi, famille et enseignants compris, ne savait vraiment quelle était la meilleure voie d’orientation pour me mener à bon port. Ayant toujours été consacré par le système scolaire, mes professeurs de seconde m’ont poussé à aller en filière scientifique, comme il est de coutume pour les bons élèves perdus au milieu les brochures de l’Onisep [Office national d’information sur les enseignements et les professions, spécialisé dans l’orientation des lycéens, NDLR].

En terminale, j’ai opté pour intégrer une prépa, voie prestigieuse et qui « ouvrait toutes les portes » comme on dit. Étant absolument réfractaire à une carrière scientifique, voulant conserver les humanités tout en gardant un peu de maths, critère de sécurisation là encore, j’ai donc « choisi » une prépa économique et commerciale qui me paraissait être un bon entre-deux. Je suis donc entré en 2010 au lycée Roosevelt de Reims, petite prépa sans prétention, qui intégrait un étudiant tous les trois ans dans une parisienne, là où certaines prépas d’élite y intègrent trois quarts de leurs effectifs chaque année.

Rapidement happé par l’émulation intellectuelle, la bonne ambiance générale, la grande bienveillance de nos professeurs, j’ai été habité par ce désir moteur en prépa : celui de briller aux concours. Désir qui écrase toute réflexion sur « l’après », sur le projet de vie que l’on veut mener, sur nos aspirations profondes. Et une fois les résultats du concours tombés, tout nous pousse – et par « tout », j’entends les sacrifices consentis pendant les deux à trois années de prépa, et les stratégies de séduction bien rodées des écoles –, à intégrer la meilleure de celle où on a été admis, Audencia à Nantes me concernant.

Mais ce sentiment de « non-choix », de « choix par défaut » quant à rentrer en école de management n’est pas l’apanage des étudiants qui viennent de province comme moi : il est aussi prégnant, à des degrés certes divers, comme je le montre dans le livre, chez les jeunes issus des classes très aisés des grandes villes ayant eux-mêmes des proches passés par ces écoles. Même si ces derniers sont en général un peu mieux renseignés sur ce qui les attend en école.

LVSL – Étiez-vous conscient, déjà à l’époque, des défauts de ce système des écoles de commerce ?

M. M. – Si par défauts on entend ceux que je dépeins dans le livre comme les résultats d’un formatage comportemental et intellectuel configurés par le capitalisme, alors non, pas du tout. En revanche, j’étais très accablé par l’indigence intellectuelle des cours, l’absence d’exigence académique attendue des élèves et la piètre curiosité intellectuelle dont ces derniers faisaient preuve.

Peu importent mes atermoiements individuels. C’est tout le nœud de la dynamique collective : tout ce qui n’entre pas dans son système, elle le fait disparaître.

Mais je me suis vite fondu dans la masse : je me suis engagé dans une « liste » assez tôt, j’ai eu plusieurs engagements associatifs, j’ai multiplié les activités parascolaires, et j’ai aussi œuvré à me constituer une certaine reconnaissance sociale. Le sexisme latent et l’ignominie de certains de mes congénères m’apparaissaient, comme à beaucoup d’autres, mais en filigrane, sans vraiment pouvoir le penser clairement et l’analyser finement. Et sans jamais m’y opposer.

En tout cas je n’étais pas une sorte de pourfendeur de ces institutions quand j’y étais. J’avais même tendance à les défendre – l’esprit de corps, n’est-ce pas ? –, quand une voix extérieure se risquait à critiquer les écoles de commerce sans n’y avoir jamais mis les pieds. J’ai allègrement participé à tout son folklore, sans jamais être un parangon de vertu, et j’ai tâché de m’y faire une place au chaud. Peu importent mes atermoiements individuels. C’est tout le nœud de la dynamique collective : tout ce qui n’entre pas dans son système, elle le fait disparaître.

LVSL – Comment vous est venue l’idée d’écrire cette synthèse sur le processus de formation – et de formatage – des étudiants dans les grandes écoles de commerce ? Vous parliez par ailleurs d’un « esprit de corps » qui empêchent certains étudiants de développer un esprit critique vis-à-vis de leur école. Avez-vous eu du mal à obtenir les témoignages d’élèves de ces établissements ?

M. M. – L’idée de ce livre est le fruit d’une double ambition. La première, celle de faire un travail journalistique de documentation précise et le plus exhaustif possible sur ce qu’on fait vraiment , ce qu’on apprend en école de commerce. Un travail d’enquête en somme, pour le grand public, mais pas au sens de révéler des scandales, plutôt de repositionner des éléments factuels, des témoignages, des récits, dans la dynamique idéologique, politique, économique et sociale qui les régit, à savoir le capitalisme dans sa configuration néolibérale.

Je convoque d’ailleurs de nombreux travaux de sciences sociales, peu connus du grand public, pour donner à penser ce processus de formation comme un système, un tout cohérent, et pas comme un cursus qui aurait des « mauvais côtés ». Montrer que les « limites », que ce soit le bizutage ou la médiocrité des enseignements, sont en fait institutionnalisés, me paraissait primordial.

Ensuite, j’avais plusieurs réflexions, interrogations, hypothèses personnelles, qui d’ailleurs transparaissent dans mon texte, auxquelles je voulais trouver des réponses, pour mieux comprendre ce que j’avais vécu pendant deux ans. Je me disais, à juste titre vu les premiers retours de lecteurs que j’ai reçus , que ces questionnements devaient être partagés par bon nombre de personnes qui sont passées par ces écoles. Ce livre tente de leur donner des réponses.

Pour les étudiants les plus critiques, il est difficile d’oser porter sa voix publiquement.

Je n’ai pas eu trop de difficultés à trouver des témoignages. J’ai d’abord commencé à interroger des gens avec qui je partageais des amis communs, pour finir par contacter des personnes qui m’étaient complètement étrangères. Le fait d’être moi-même passé par une école de commerce a rassuré mes sources, tout comme le fait que je les anonymisais, en commun accord avec ma maison d’édition.

En effet, pour les étudiants les plus critiques, il est difficile d’oser porter sa voix publiquement. D’une part, critiquer son école, s’accompagne d’une peur de déprécier son image et donc la valeur de son diplôme. Ensuite, l’esprit de corps n’épargnant personne, même les personnes qui ont des propos très durs envers leur école gardent un très fort attachement envers ces institutions, notamment parce qu’ils ont encore beaucoup d’amis rencontrés sur leur ancien campus : il n’est pas très agréable d’écrire un livre critique sur des écoles dont sont issus les trois quarts des gens avec qui vous partez en vacances.

D’autre part, les étudiants ont souvent peur de passer pour des gens qui « crachent dans la soupe ». L’esprit de corps de ces écoles est peu tendre avec ses renégats. Il est très difficile de porter un discours fondamentalement alternatif dans ces écoles, tant l’esprit collectif est tourné vers l’adoubement de tous ses principes, et demeure rétif à l’esprit critique.

LVSL – Vous avez intitulé ce livre Entrez rêveurs, sortez manageurs , reprenant ainsi un slogan de l’Inseec en 2018, dont se souviennent peut-être les utilisateurs du métro ou les observateurs des réseaux sociaux, qui avaient tourné en dérision cette campagne publicitaire. En quoi cette formule est-elle révélatrice selon vous de la « métamorphose » qui s’opère dans les écoles de commerces, à l’issue de laquelle l’étudiant devient un « produit fini », pour reprendre l’expression significative d’un directeur d’école ?

M. M. – Ce slogan est plutôt significatif de ce que les écoles pensent, ou veulent donner à penser d’elles-mêmes : on entre en école avec ses rêves et ses vocations et on les concrétise en une carrière professionnelle épanouissante, à la fois rémunératrice, statutairement enviable, et en accord avec nos aspirations profondes.

Couverture de l’ouvrage de Maurice Midena, Entrez rêveurs, sortez manageurs, Formation et formatage en école de commerce,Paris, La Découverte, 2021, 310 p., 20€.

Couverture de l’ouvrage de Maurice Midena, Entrez rêveurs, sortez manageurs, Formation et formatage en école de commerce,Paris, La Découverte, 2021, 310 p., 20€.En vérité, l’école de commerce agit comme un mode d’assimilation des attentes du « réel ». Vos rêves – si vous en avez, car il ne faut pas sous-estimer le nombre de jeunes gens qui arrivent en école de commerce sans vocation du tout –,vous devrez les remiser au placard. Ce qui vous attend, c’est une conversion aux lois de l’entreprise : rentabilité, efficacité, subordination.

Tout cela est depuis quelques années recouvert du vernis de l’épanouissement au travail, où se mêlent des questions de « sens » et de culture d’entreprise. Cela comprime le feu pour faire passer la pilule, mais le « produit fini » est moins le résultat de ses vocations, que celui d’un apprentissage intellectuel et comportemental, au bout duquel, s’il a un peu de chance et beaucoup d’abnégation, ce produit fini aura une petite marge de manœuvre pour rêver de temps à autres.

Du reste, l’école de commerce est pour beaucoup pourvoyeuse d’un certain type de rêve : le rêve d’une grande carrière, de responsabilités, de hautes rémunérations, d’accomplissement de soi par et pour l’entreprise, la réussite de cette dernière étant présentée et perçue comme l’alpha et l’oméga d’un monde qui se porte bien.

LVSL – Dans plusieurs passages, vous raillez « l’esprit critique » que ces écoles assurent développer chez leurs élèves. Vous citez notamment les travaux du sociologue Yves-Marie Abraham sur la « déscolarisation » des étudiants d’écoles de commerce, à travers une sorte de conversion « du souci scolaire au sérieux managérial ». Ces travaux insistent sur l’indigence intellectuelle des enseignements dans ces écoles, qui peut désenchanter d’ailleurs les anciens élèves de classes préparatoires. Quelles formes prennent les enseignements dans ces écoles, et quelle est la fonction de ce processus qui ne doit rien au hasard selon vous, et qui n’est pas non plus sans rappeler la « crétinisation des élites » analysée par Emmanuel Todd ?

M. M. – Le « concept » que vous évoquez de « crétinisation des élites » de Todd, qu’il n’a pas, il me semble, développé outre mesure dans ses textes, m’a beaucoup accompagné dans la rédaction de l’ouvrage. Toutefois je parlerais davantage d’un phénomène « d’abrutissement intellectuel » des étudiants.

Tout discours intellectuel voire politisé y est rejeté, selon la formule du « on n’est pas là pour ça »

D’une part, leurs stimulations intellectuelles se réduisent comme peau de chagrin : l’exigence des cours est quasi nulle, leurs contenus sont d’une faiblesse intellectuelle affligeante, ce qui favorise le désengagement des étudiants de la sphère académique, d’où le phénomène de déscolarisation que je dépeins, selon les termes d’Yves-Marie Abraham. Happés par la « vie de l’école » et la bulle du campus, les étudiants affirment aussi se désintéresser de l’actualité, de ce qui se passe dans le monde, des grands enjeux contemporains.

Tout discours intellectuel voire politisé y est rejeté, selon la formule du « on n’est pas là pour ça », entendre, « penser », débattre, perdre du temps avec une quête de savoirs « gratuits ». Dans les discussions, les ragots encombrent toutes les lèvres, et les circonvolutions politiques n’effleurent que de rares langues.

La disparition de presque toute forme embryonnaire d’intellectualité – je me souviens tout de même avoir eu un débat étonnamment dense à 4h du matin et un peu trop alcoolisé avec mon colocataire sur la rivalité Sartre-Camus en retour d’OB [soirée open bar , NDLR] –, s’accompagne d’une prolifération de comportements abrutissants, entre jeux d’alcools permanents, bizutages variables, et de fracassages de glaçons avec le crâne. L’institution est conçue de telle sorte qu’on s’y amuse beaucoup, et qu’on passe plus de temps à tâcher de soigner son image qu’à faire acte de réflexion.

Pendant ce temps, les écoles affirment développer « l’esprit critique » de leurs étudiants, sous prétexte de deux cours de géopolitique par-ci et d’une option d’économie des médias par-là. La prépa aussi fait son office : elle a un rôle de légitimation de l’esprit critique. Sous prétexte d’avoir étudié six heures de philosophie et six heures d’économie par semaine, pendant deux ans, dans un cadre programmatique très restreint, on s’imagine facilement être un érudit de premier plan.

Surtout, c’est très performatif : nombreux sont les étudiants qui affirment avoir une « opinion critique », ce qui ne veut strictement rien dire. Cela conforte tout de même les uns dans leurs positions assumées de futurs cadres, et soulage les autres du fardeau de devoir embrasser un projet de vie qui tend à les répugner. Que le savoir dispensé en prépa soit nécessaire pour développer un esprit critique, soit. Considérer qu’il est suffisant, c’est la négation même de l’esprit critique.

Une fois que les étudiants ont intégré le fait que les cours n’étaient plus un lieu de réception de savoirs « gratuits », et donc émancipateurs, mais de savoirs opérationnels, dès lors régis par des impératifs de rentabilité, le phénomène de déscolarisation s’estompe.

Pour autant, il serait faux de dire que les cours ne servent à rien. Ils permettent aux étudiants de développer une « culture générale » de l’entreprise privée, en finance, en marketing ou encore en ressources humaines. Ils sont aussi le lieu premier du développement d’un « habitus de manageur », en proposant ateliers et jeux de rôle, mais aussi par le mode de rendus des devoirs, qui prend souvent la forme de Powerpoints à présenter à l’oral, ce qui par ailleurs joue dans l’abrutissement intellectuel, tant la forme prime sur le fond, jamais très élevé.

Ceci étant, une fois que les étudiants ont intégré le fait que les cours n’étaient plus un lieu de réception de savoirs « gratuits », et donc émancipateurs, mais de savoirs opérationnels, dès lors régis par des impératifs de rentabilité, le phénomène de déscolarisation s’estompe. Nombre d’étudiants peu investis en première et en deuxième année reviennent de leur stage de césure avec des intentions plus studieuses lors de leur semestre de spécialisation. Preuve parmi tant d’autres de leur conversion.

LVSL – Vous étudiez les opinions politiques des étudiants des écoles de commerce, à l’aune des invitations de personnalités politiques à des débats, des références intellectuelles partagées par ces étudiants ou des simulations du premier tour des élections présidentielles de 2017. Si Emmanuel Macron et François Fillon étaient largement en tête, totalisant à eux deux près de 75% des suffrages, Jean-Luc Mélenchon arrivait tout de même troisième, avec près de 12%. Quels enseignements en tirez-vous sur la vision que les étudiants en école de commerce portent sur la politique ?

M. M. – Je consacre en effet tout un chapitre à la « dépolitisation politisée » qui s’opère dans ces écoles. D’un côté, les étudiants ne s’intéressent que peu à la chose publique. De l’autre, pourtant, leurs opinions politiques sont hyper polarisées à la droite de l’échiquier politique, certains se disant de centre-droit voire de centre-gauche en ce qui concerne Macron. C’est évidemment la conséquence de leur socialisation, à dominante bourgeoise, à fort capital économique.

Mais ce n’est pas tout. La dominante « macroniste » a beaucoup à dire, étant donné qu’Emmanuel Macron était crédité dans le sondage à près de 50% des voix. Évidemment, dans des écoles qui vous présentent le cadre de fonctionnement de l’entreprise, la propriété privée lucrative, l’impératif de rentabilité et le désengagement de l’État du monde des affaires comme des horizons naturels, souhaitables et indépassables, voter pour le candidat qui, avec François Fillon, incarne le mieux ces principes, n’est pas une surprise.

Le sentiment d’identification est puissant vis-à-vis de Macron. Pour les étudiants d’école de commerce, c’était un peu l’élu, celui qui allait réconcilier leurs aspirations progressistes avec leur devenir de cadres du privé.

En outre, Emmanuel Macron en 2017, il ne faut pas l’oublier, tenait un discours qui pouvait séduire une grande partie de ces étudiants, à savoir dépasser le clivage gauche-droite, réconcilier la réussite des entreprises et le « progrès » social. Il apparaissait « modéré », ce qui colle bien avec ces étudiants qui réfutent tout « populisme », et tous les « extrêmes », sans jamais s’interroger sur le caractère radical et pour le coup « extrême » qui sous-tend toutes les dynamiques du capitalisme néolibéral dont Macron est l’alpha et l’oméga.

La figure macronienne est aussi pourvoyeuse d’affects auprès de ces étudiants : Macron, c’est l’ancien préparationnaire, un énarque (faussement) érudit, qui a fait des allers-retours entre le public le privé. Le sentiment d’identification est puissant. Pour les étudiants d’école de commerce, c’était un peu l’élu, celui qui allait réconcilier leurs aspirations progressistes avec leur devenir de cadres du privé.

De l’autre côté, le vote Mélenchon, outre le fait qu’il aspire toutes les voix de gauche, comme à la vraie présidentielle, avec un Benoît Hamon peu fédérateur, est la preuve de la présence d’esprits hérétiques en école de commerce. De gens qui cherchent des idées qui vont en dehors du cadre idéologique imposé par le néolibéralisme, qui ont une critique souvent plus construite et affirmée du capitalisme. Des étudiants qui malgré tout conservent un esprit critique – sans faire de Jean-Luc Mélenchon le parangon de la pensée critique, que l’on s’entende – et qui conçoivent fermement l’incompatibilité des impératifs de la propriété privée lucrative avec ceux de la justice sociale et de la transition écologique.

C’est ce dernier point qui manque à bon nombre d’étudiants qui ont voté Macron, en pensant sincèrement qu’il était de gauche, ou qu’en tout cas son programme et ses idées étaient compatibles avec davantage d’égalité et de respect de l’environnement. C’est sur ces mêmes dynamiques que nombre d’entre eux ont voté « écolo » aux municipales. Mais tout ceci est compréhensible : il leur est impossible de réaliser ce saut intellectuel tant leur affect commun les conduit en premier lieu à défendre le cadre idéologique et l’ordre social dans lesquels les entreprises sont les réponses à tous les maux du monde, tout en étant aussi leurs causes, bien entendu.

LVSL – D’ailleurs, le profil sociologique du recrutement des écoles de commerce leur donne souvent l’image d’écoles pour « fils à papa ». Cette réputation est-elle selon vous justifiée ?

M. M. – Il y a derrière cette expression une facilité de jugement que je trouve, sinon abusive, au moins contre-performative. Tout en considérant que je la comprends assez bien. Les étudiants des écoles de commerce sont très majoritairement des enfants de cadres supérieurs, un peu plus de 50%, et sont largement surreprésentés par rapport à leur part dans l’ensemble de l’enseignement supérieur, de près de 20 points.

Une bonne partie de ces étudiants n’a tout simplement jamais travaillé avant de rentrer en école de commerce, et passait ses étés à faire des voyages avec ses parents aux quatre coins du monde. Dans le même temps, les enfants d’ouvriers et étudiants boursiers sont très largement sous-représentés.

Ils sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le croit à être frappés par de violentes interrogations existentielles, par des remises en question profondes sur leur rôle et leur place dans la société.

Collectivement, les étudiants issus de milieux favorisés dégagent en effet une certaine forme d’arrogance et de condescendance vis-à-vis de ce qui n’est pas « eux » ou « avec eux ». Ce côté « fils à papa » s’affiche d’autant plus quand on voit ces diplômés à la tête de grandes entreprises, dans les médias, ou lorsqu’ils obtiennent des responsabilités politiques d’importance. L’apothéose se situe lorsqu’ils jouent aux start-uppers innovants, alors qu’ils ne deviennent que des produits financiers comme les autres. Quand ils sont en école, ils se prennent déjà pour les rois du monde.

Toutefois, on ne peut les limiter individuellement à ce genre de registres. Beaucoup des jeunes diplômés ont une conscience, même si celle-ci reste parfois très diffuse, de la violence du monde social capitaliste, et de la place qu’ils tiennent dans cet ordre social. Ils sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le croit à être frappés par de violentes interrogations existentielles, par des remises en question profondes sur leur rôle et leur place dans la société.

Avant d’être des fils à papa qui se comportent comme tel collectivement, ces étudiants forment une masse de jeunes gens qui sortent d’une adolescence tardive, corsetée bien souvent par la prépa, que l’on lâche dans une fosse de débauche du jour au lendemain en les sommant de devenir des manageurs en quatre ans. Il faut en être arrivé au dernier degré de la bêtise pour les tenir comme hautement responsables de ce qu’ils deviennent.

L’aliénation n’est pas l’apanage des ouvriers : elle frappe aussi de plein fouet les enfants de la bourgeoisie, à ceci près évidemment que la place du manageur est matériellement et politiquement plus enviable que celle du travailleur à la chaîne. Ce qui, de fait, offre des perspectives politiques qui me semblent jusqu’ici peu exploitées par une certaine gauche : faire adhérer à son projet les cadres du secteur privé.

Alors bien entendu, une bonne partie d’entre eux, sans doute entre 50 et 60%, sont pour ainsi dire perdus pour la cause. Mais il reste une masse non négligeable de cette « caste » de jeunes diplômés et travailleurs supérieurs à convaincre : ceux qui sont entrés en école de commerce sans vocation, et qui œuvrent dans les métiers du management sans réel engouement. Ils sont nombreux, très nombreux. Ces gens-là n’attendent qu’une chose : qu’on leur tende la main, qu’on ait quelque chose à leur offrir, qu’on les persuade qu’autre chose est possible et que cette autre chose est en tout point préférable à la mélasse qu’on nous sert chaque matin.

Il y a tout un imaginaire « positif » à reconquérir, et les classes supérieures peuvent en être un bon laboratoire.

Cela ne veut pas dire qu’il faudrait se limiter à un projet de « gauche de gouvernement ». Ils sont foncièrement capables d’entendre et d’apprécier la « radicalité », même si on leur a mis le contraire dans la tête. Encore faut-il la rendre hautement désirable, mais là est tout l’enjeu du politique. Regardez seulement tous les témoignages qui sortent sur les comptes @balancetastartup ou @balancetoncabinet [de conseil] : parmi ces jeunes gens, beaucoup n’en peuvent plus.

Ils se rendent compte de plus en plus que l’idéal de réussite professionnelle – et de vie – qu’on leur a servi n’était que mensonge et pacotille, violences morales et finalement physiques. Si vous les faites venir à vous, vous atteignez en plus une couche de la société primordiale : certes assez faible en effectif, mais qui par sa position si particulière entre classes moyennes et les « 1% », peut ouvrir des perspectives électorales et politiques rarement envisagées. C’est sans doute une des limites du populisme. Opposer les « élites » au « peuple », c’est in fine se priver d’un potentiel instrument de bascule au sein même de ces « élites ». Même, et sans doute surtout, lorsque l’on souhaite proposer un projet politique radical, et entre nous, radicalement de gauche. Il y a tout un imaginaire « positif » à reconquérir, et les classes supérieures peuvent en être un bon laboratoire.

LVSL – Outre cette relative homogénéité sociale, le campus des écoles de commerce constitue selon vous une véritable « bulle locale » dans laquelle se reproduit une forme d’entre-soi avec des codes plus ou moins implicites. Quels sont les effets de cette socialisation particulière, et comment s’exprime concrètement la « vie de l’école » ?

M. M. – La vie de l’école s’articule autour d’un folklore extrêmement codifié, qui passe par le langage, les vêtements, les hiérarchies entre associations, la consommation d’alcool, les relations interpersonnelles et les multiples formes que revêt le bizutage, de ses degrés les plus « doux » et acceptés par la majorité, à ses degrés les plus violents, qui peuvent causer de sévères dommages à l’intégrité morale voire physique des étudiants.

Le sentiment d’appartenance […] catalyse l’adoption du projet de formation proposé, projet de formation qui devient projet professionnel, et finalement projet de vie.

L’école de commerce consistant en un basculement brutal des habitus – du scolaire au managérial –, il faut pour cela un environnement clos, qui pousse ceux qui y évoluent à adopter rapidement des codes puissamment enracinés. En les adoptant, on montre « qu’on en est », d’autant « qu’en être » est rendu désirable par l’institution.

On ne transforme pas un jeune étudiant taillé à rester quatre heures assis sur une chaise à disserter sur l’ontologie de l’espace en un jeune cadre dynamique prêt à présenter des axes de déploiement stratégiques à un comex sans mettre en branle de puissants moteurs affectifs. Le sentiment d’appartenance en est un, parmi de nombreux autres en école de commerce. Cela catalyse l’adoption du projet de formation proposé, projet de formation qui devient projet professionnel, et finalement projet de vie.

LVSL – Pour autant, cette posture au cœur de l’habitus managérial cache souvent un « bullshit », assumé par certains témoignages qui s’en amusent parfois même, quand d’autres, en quête d’épanouissement, font davantage écho à la critique des « bullshit jobs » par David Graeber. Comment expliquer cet attrait du vide et comment se concilie-t-il à la question du « sens » ?

M. M. – Cela mériterait un long développement, mais il me semble qu’il faut cesser d’en appeler à ce livre de Graeber. D’ailleurs, quand on voit l’utilisation qui en est parfois faite, on se rend compte que peu de gens l’ont lu. Certes, l’anthropologue a capté quelque chose de l’époque, mais ce travail présente trop de défauts. Il mélange dans ce concept des réalités très disparates, propose une méthodologie discutable, et s’appuie sur des données statistiques extrêmement faibles.

Avec le mot « bullshit », on sous-entend « l’absence de sens » comme si le « sens » avait quelque chose de foncièrement absolu, naturel, évident. Le « bullshit » dépeint par les élèves pour qualifier leurs cours, c’est d’abord le manque d’exigence intellectuelle des enseignements et des attentes de l’école en termes académiques. La question du « sens » au travail, quant à elle, qui apparait dans l’expression « bullshit jobs », pour les étudiants d’école de commerce, se répond aisément : le sens de leur boulot, c’est de se plier aux impératifs du capitalisme néolibéral en servant le bon fonctionnement des entreprises privées, en œuvrant dans leurs fonctions de supports ou de services. C’est précisément à ça que servent les cours.

Il reste ensuite que les vicissitudes existentielles liées au sens des étudiants ne se posent qu’individuellement, et dans les interstices laissés vacants par la nécessité de mener à bien un projet professionnel dans les clous enfoncés par le cursus de formation.

La question du « sens » telle qu’elle est posée aujourd’hui n’est qu’une diversion menant à limiter à l’individu des interrogations qui devraient agiter tout le groupe ensemble .

Le problème de Graeber, et de la place du « sens » dans la logorrhée managériale, c’est qu’elle se cantonne à sa dimension individualiste sans jamais se poser en termes collectifs ou très peu chez Graeber en tout cas : quel sens, en termes tant de signification que de direction, voulons-nous donner au travail, à la production, à la consommation, à l’organisation de la cité ? Voilà l’enjeu, et l’enjeu seul, d’autant plus dans un monde organisé autour de la division du travail. D’ailleurs, au fond, derrière le sens, transparaît souvent un mal-être lié aux conditions de travail, c’est-à-dire à la subordination salariale, et à l’impression de ne pas participer au bien commun.

Entre nous, les individus qui trouvent dans leur travail les jouissances nécessaires se plaignent rarement du sens de leur job, ou en tout cas en dernière instance seulement, quand il faut bien avoir quelque chose à dire sur le sujet car tout le monde est sommé de se poser la question, mais à soi, et rien qu’à soi. La question du « sens » telle qu’elle est posée aujourd’hui n’est qu’une diversion menant à limiter à l’individu des interrogations qui devraient agiter tout le groupe ensemble .

Partis comme ça, on continuera à se tailler le bout de gras devant les consultants et traders qui vont pêle-mêle élever des chèvres dans le Larzac ou monter leur micro-brasserie à Barbès, au lieu de s’interroger sur la pertinence pour le bien commun de laisser à des intérêts privés le luxe de décider de la marche du monde. La question du « sens » telle qu’elle est posée aujourd’hui est pour le coup un formidable « bullshit ».

À (re)lire :

À L’ORIGINE DES BULLSHIT JOBS, LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES

« BULLSHIT JOBS » : QUAND LA RÉALITÉ SURPASSE LE MONDE DES SHADOKS

POURQUOI L’EXISTENCE DES BULLSHIT JOBS EST UNE ABSURDITÉ ÉCOLOGIQUE

L’article « L’aliénation n’est pas l’apanage des ouvriers : elle frappe aussi les enfants de la bourgeoisie » – Entretien avec Maurice Midena est apparu en premier sur lvsl.fr - Tout reconstruire, tout réinventer .

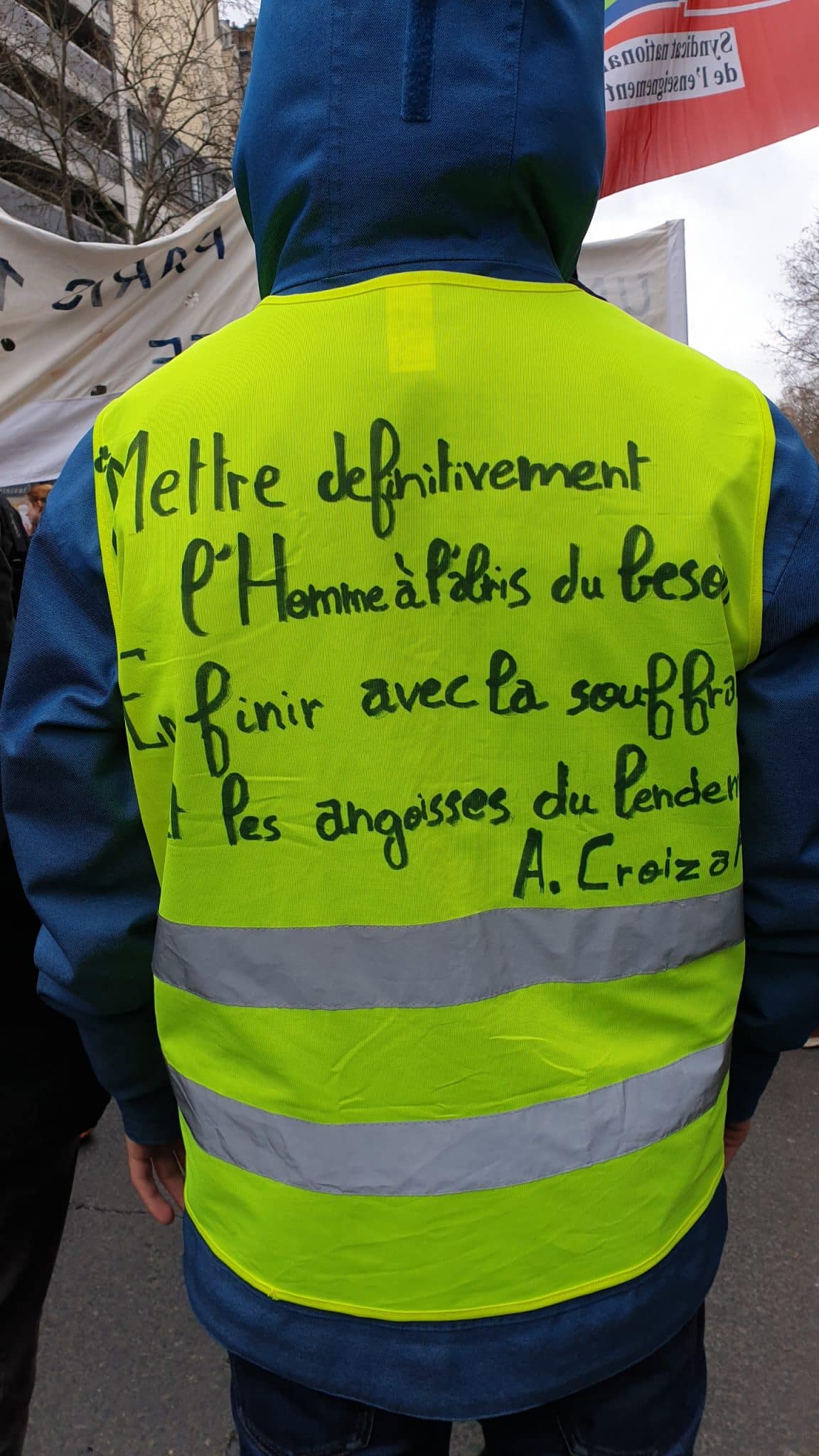

Au centre, Ambroise Croizat, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Assis, à sa droite, Pierre Laroque, directeur de la Sécurité sociale.

Au centre, Ambroise Croizat, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Assis, à sa droite, Pierre Laroque, directeur de la Sécurité sociale. Ambroise Croizat à Chartres, le 11 août 1946 © Archives familiales.

Ambroise Croizat à Chartres, le 11 août 1946 © Archives familiales. Plaque en hommage à Ambroise Croizat de la part de la RATP, Métro Porte-d’Orléans © Flickr remiforall

Plaque en hommage à Ambroise Croizat de la part de la RATP, Métro Porte-d’Orléans © Flickr remiforall

Léonore Moncond’huy, entretien avec Antoine Bourdon (LVSL) © Zoé de Soyres

Léonore Moncond’huy, entretien avec Antoine Bourdon (LVSL) © Zoé de Soyres Ville de Poitiers. © Wikimediacommons

Ville de Poitiers. © Wikimediacommons Léonore Moncond’huy en entretien avec Antoine Bourdon (LVSL) © Zoé de Soyres

Léonore Moncond’huy en entretien avec Antoine Bourdon (LVSL) © Zoé de Soyres Crédit photo : Ulysse GUTTMANN-FAURE pour LVSL.

Crédit photo : Ulysse GUTTMANN-FAURE pour LVSL. Crédit photo : Ulysse GUTTMANN-FAURE pour LVSL.

Crédit photo : Ulysse GUTTMANN-FAURE pour LVSL.

Crédit photo : Ulysse GUTTMANN-FAURE pour LVSL.

Crédit photo : Ulysse GUTTMANN-FAURE pour LVSL.