-

chevron_right

chevron_right

Soudan: sous la botte des militaires, une résistance sociale et démocratique

Gwenaelle Lenoir • news.movim.eu / Mediapart • 24 December, 2021

mic_none No sound detected from your microphone

chevron_right

chevron_right

Soudan: sous la botte des militaires, une résistance sociale et démocratique

Gwenaelle Lenoir • news.movim.eu / Mediapart • 24 December, 2021

chevron_right

chevron_right

Slim Laghmani: «Il est trop tôt pour parler d’un pouvoir autoritaire» en Tunisie

Rachida El Azzouzi, Lilia Blaise • news.movim.eu / Mediapart • 18 December, 2021

chevron_right

chevron_right

Droit de réponse de Jean-Claude Kabongo

La rédaction de Mediapart • news.movim.eu / Mediapart • 15 December, 2021

chevron_right

chevron_right

En Tunisie, Kaïs Saïed prolonge l’état d’exception

Lilia Blaise, Rachida El Azzouzi • news.movim.eu / Mediapart • 14 December, 2021

chevron_right

chevron_right

Le Maroc ne craint plus d’afficher son partenariat avec Israël

Rachida El Azzouzi • news.movim.eu / Mediapart • 14 December, 2021

chevron_right

chevron_right

En Libye, les élections sont maudites

Rachida El Azzouzi • news.movim.eu / Mediapart • 9 December, 2021

Congo : moderniser la fonction publique pour lutter contre la corruption

Isidore Kwandja Ngembo • ancapism.marevalo.net / Contrepoints • 5 February, 2021 • 4 minutes

Par Isidore Kwandja Ngembo.

En acceptant la démission du Premier ministre Ilunga Ilunkamba et de son gouvernement, le président Félix Tshisekedi devra assurément procéder rapidement à la nomination d’un nouveau gouvernement devant mettre en œuvre son programme de réformes politique, économique, sociale et sécuritaire, durant les trois prochaines années qui restent, pour relever les multiples défis auxquels le pays fait face.

Parmi les priorités qui s’imposent et les défis qui attendent le prochain gouvernement, figurent notamment le rétablissement de la paix, la sécurité et la protection des citoyens dans l’ensemble du pays ; la stimulation du développement socio-économique et la création d’emplois ; la lutte contre la corruption ; la réforme électorale, y compris les réformes du système judiciaire et de l’administration publique, pour assurer la stabilité des institutions qui doivent garantir et renforcer la démocratie et l’État de droit en République Démocratique du Congo.

Le prochain gouvernement qui, nous l’espérons cette fois-ci, va accompagner le président Tshisekedi dans la mise en œuvre de son projet de société, devra savoir que l’administration publique est la troisième et plus importante composante du pouvoir exécutif et un instrument indispensable à la mise en œuvre des politiques publiques et des programmes gouvernementaux.

Si le président Tshisekedi veut réellement imprimer un nouvel élan à la seconde moitié de son mandat, il devra instruire le prochain gouvernement de changer complètement de cap, en initiant et mettant en œuvre un vaste plan d’action global de réforme et de modernisation de l’administration publique congolaise, pour une plus grande transparence, une meilleure gestion de la fonction publique et une orthodoxie dans les dépenses publiques.

Point n’est besoin de rappeler ici que l’administration publique constitue un élément fondamental du système de gouvernance d’un État moderne et, sans nul doute, elle joue un rôle déterminant d’éclaireuse dans la prise de décisions politiques, dans la matérialisation de l’exercice des pouvoirs publics, dans la mise en œuvre des orientations gouvernementales et dans la saine gestion des services publics.

Mais selon les derniers résultats préliminaires des enquêtes de la police judiciaire des parquets sur la paie des agents et fonctionnaires de l’État, l’administration publique congolaise héberge des réseaux mafieux de fraudes organisées et de détournement des deniers publics qui profitent à une catégorie de personnes.

Pour preuve, ce rapport indique que entre 2011 et 2019, une somme de plus 259 millions de dollars aurait été détournée avec plus de 133 000 agents fictifs et plus de 43 000 doublons qui bénéficiaient indûment de la paie des fonctionnaires et agents de l’État officiellement reconnus.

Tout dernièrement encore, un autre scandale de détournement de fonds publics présumé éclabousse le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et technique. Le rapport de l’Inspection générale des Finances (IGF) qui a abouti à l’arrestation du directeur national du Service du contrôle et de la paie des enseignants (SECOPE) et de l’Inspecteur général de l’Enseignement primaire, secondaire et technique, indique qu’un million et demi de dollars seraient détournés chaque mois dans ce ministère.

Pour mettre fin à ce fléau de la rémunération des fonctionnaires fictifs qui coûte énormément au Trésor public congolais, la réforme dans le système de l’administration publique congolaise doit figurer parmi les priorités clés du gouvernement et faire l’objet d’une attention toute particulière.

Cette réforme devra non seulement veiller à mettre en place un système de vérification minutieuse des effectifs réels de la fonction publique, en procédant systématiquement au recensement rigoureux des fonctionnaires civils, de ceux relevant de la police nationale et des forces armées congolaises, mais elle devra également démanteler les emplois fictifs payés par des fonds publics. La mise en place d’un tel système de vérification aiderait à améliorer la capacité administrative des ministères et autres institutions publiques à mener à bien leurs missions.

Une telle réforme est possible, mais doit être un effort continu qui va de l’avant avec l’adoption des nouveaux cadres législatifs et réglementaires rigoureux et réellement applicables, en vue d’améliorer l’efficacité de l’action publique, de raffermir la transparence, de garantir le respect des principes de responsabilité et de reddition de comptes, pour combattre efficacement la corruption, la mauvaise gestion des ressources publiques et assurer la gestion plus rigoureuse des institutions publiques.

La réalisation de telles réformes majeures, qui vont s’échelonner dans le temps, pourrait se révéler plus difficile et complexe, si elles ne sont pas pilotées par des mains expertes.

Ce pourquoi il nous semble évident que le choix du prochain ministre responsable de l’administration publique soit porté sur une personne qui possède une excellente connaissance théorique et pratique des enjeux essentiels et cruciaux liés à l’administration publique. Un tel choix judicieux permettrait de relever les défis majeurs récurrents auxquels est confrontée l’administration publique congolaise.

Flux financiers illicites : Afrique première créancière au monde

Milan Rivié • news.movim.eu / LeVentSeLeve • 18 January, 2021 • 15 minutes

Dans son dernier rapport actualisant les données sur les flux financiers illicites (FFI) en Afrique, la CNUCED (Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement) nous informe que 88,6 milliards de dollars se volatilisent chaque année du continent. Outre les sommes en jeu, il convient de se demander comment cela est rendu possible.

D’après le rapport, « Les flux financiers illicites (FFI) sont des mouvements transfrontaliers d’argent et d’actifs dont la source, le transfert ou l’utilisation sont illégaux » [1] . Y sont distinguées 4 grandes catégories. D’abord, « les pratiques fiscales et commerciales » consistant essentiellement à de fausses facturations pour les produits destinés à l’import ou à l’export, environ 40 milliards de dollars par an. Ensuite « les marchés illégaux » , relevant notamment du trafic d’êtres humains ou encore de déchets toxiques. De même « les activités relevant du vol et le financement de la criminalité et du terrorisme » . Enfin, les FFI liés à la « corruption » .

Pour l’Afrique, les pertes enregistrées sont colossales. 89 milliards de dollars par an selon les estimations les plus basses, soit 3,7 % du PIB du continent, ou 25 % du PIB de l’Egypte, une des trois principales économies africaines aux côtés de l’Afrique du Sud et du Nigeria. C’est également « presque aussi important que le total des flux entrants de l’aide publique au développement, évalués à 48 milliards de dollars, combinés aux investissements directs étrangers, estimés à 54 milliards $US, reçus par les pays africains » .

Contrairement à la narration dominante, les 54 Etats africains financeraient les pays dit développés et non l’inverse ? Comme le CADTM, c’est ce qu’affirme le rapport. Avec des FFI estimés à 836 milliards $US entre 2010 et 2015, et une dette extérieure de 770 milliards $US en 2018, « l’Afrique est un créancier net du reste du monde » .

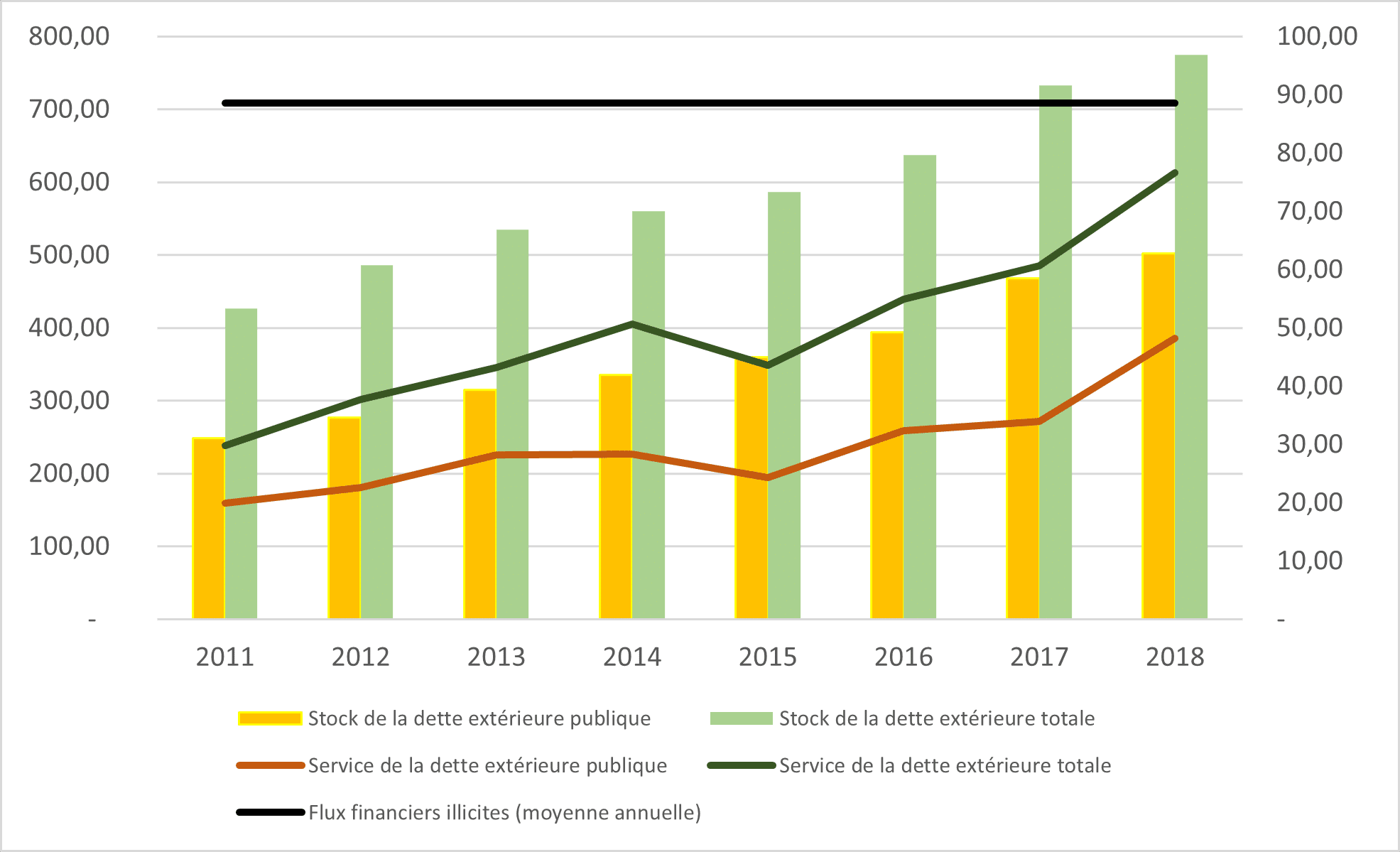

Graphique 1 : Comparaison entre le stock de la dette extérieure (publique et totale – échelle de gauche), le service de la dette extérieure (publique et totale) et les FFI (échelle de droite) – en milliards de $US [2]

Alors que 13 pays africains sont placés sur la liste du FMI des pays en situation de surendettement et qu’une dizaine sont en suspension de paiement [3] , la comparaison détonne. Sur la période courant de 2011 à 2018, (voir graphique 1), les FFI sont toujours largement supérieurs au service de la dette extérieure publique ou totale. En somme, si les pays africains venaient à récupérer les FFI, ils pourraient se libérer totalement de l’endettement extérieur. Plus encore, sans FFI, les populations africaines n’auraient pas subi les différents mécanismes de domination inhérents au système-dette. Mais alors qui sont les responsables ?

Lorsqu’il est question de l’Afrique et des raisons pour lesquelles les pays rencontrent des difficultés de développement, très vite la corruption intérieure est pointée du doigt comme principale responsable. Elle est indéniable : environ 148 milliards $US par an selon la Banque africaine de développement. Il faut néanmoins distinguer la « petite » de la « grande » corruption.

Dans un environnement où les classes capitalistes et dirigeantes sont perçues comme corrompues, la petite corruption se développe d’autant plus. Puisque dans les plus hautes sphères de l’Etat et des organisations (publiques et privées) les obligations fondamentales sont transgressées par ses plus hauts représentants, il deviendrait normal, rationnel voire nécessaire d’agir de la sorte à des niveaux subalternes, notamment chez les fonctionnaires sous-payés ou laissés sans salaire pendant des mois. La « petite » se présente alors comme une excroissance de la « grande » corruption. L’obtention forcée ou accélérée de documents administratifs, de ristournes fiscales, d’un terrain à bâtir, etc., se monnaye alors entre des individus et des agents appartenant tous deux à la classe moyenne. De fait, le « petit corrupteur » obtient par le paiement d’un dessous de table ce qu’il aurait dû obtenir tout à fait normalement si le service public et ses employés étaient suffisamment financés par l’État. Quant au « petit corrompu », il obtient un revenu de subsistance complémentaire souvent rendu nécessaire en raison de salaires faibles voire impayés, le tout dans une structure dysfonctionnant et qu’il sait parasitée en son sommet. En bout de chaîne, ces agissements, délictueux mais compréhensibles, se répercutent malheureusement doublement aux dépens des plus pauvres. Proportionnellement à leurs revenus, ils doivent payer davantage pour espérer bénéficier de services publics ou privés, tout en sachant qu’en l’état, ces mêmes services, censés accessibles à tou-te-s, continueront à se déliter. Pour autant, s’il faut incontestablement lutter contre la « petite corruption », il faut avant tout considérer qu’elle est le produit d’appareils d’État rendus défaillants par des décennies d’ingérences extérieures néocoloniales, et dans laquelle se complaisent des classes capitalistes autochtones et dirigeantes complices.

Ainsi, « dans de nombreux pays africains, 20 à 30 % de la fortune privée est placée dans des paradis fiscaux » et « 5 000 particuliers de 41 pays africains déten [aient] un total cumulé d’environ 6,5 milliards $US d’actifs » dans des comptes bancaires offshores en 2015. Dans les deux cas, cette forme de grande corruption est rendue possible par l’(in)action des dites grandes puissances. Si l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), dont le siège est à Paris, est censée lutter contre les paradis fiscaux, aucun des 38 pays membres n’est africain [4] . Concernant les comptes bancaires offshores , le réseau Tax Justice Network nous apprend que les 10 pays les plus opaques financièrement et luttant pour le maintien du secret bancaire, sont tous des grandes puissances. On y retrouve notamment les Îles Caïmans, les Etats-Unis, la Suisse, Hong-Kong ou encore le Luxembourg, le Japon et les Pays-Bas [5] . Comme l’attestent les nombreux scandales de ces dernières années, parmi lesquels les Offshore Leaks , Luxembourg Leaks , Swiss Leaks , Mauritius Leaks [6] , ou les Luanda Leaks , (impliquant Isabel dos Santos, fille de l’ex-président d’Angola de 1979 à 2017) [7] , les FFI et la « grande » corruption sont organisés « par le haut » et leurs quartiers généraux se trouvent dans les pays les plus riches à New-York, à Londres, à Paris, à Berlin, à Tokyo.

Institutions financières internationales (IFI) et puissances dominantes alimentent également à leurs fins la grande corruption. Malgré les révélations du rapport Blumenthal sur la destination réelle des fonds prêtés au dictateur Mobutu au Zaïre de l’époque, Banque mondiale et FMI ont perpétué leur financement à des fins géopolitiques. La récente affaire des #Papergate en février 2020 [8] à la Banque mondiale ne fait que confirmer ces pratiques quasi-généralisées [9] . Du côté des ingérences bilatérales, pour ne citer que cet exemple impliquant la France, Loïk Le Floch-Prigent, ex-PDF d’Elf (entreprise parapublique avant d’être absorbée par Total), indiquait récemment « que l’argent du pétrole a permis de financer personnellement des présidents africains, notamment au Gabon et au Congo-Brazzaville. Et assuré que le système perdure aujourd’hui, sous d’autres formes » [10] . En guise de remerciement pour leur soutien infaillible, plusieurs partis politiques français, que ce soit le Parti socialiste ou des partis de droite, ont profité de financements occultes pour leurs campagnes présidentielles [11] . Ce type d’opérations au détriment des populations ne se limitent ni à la Françafrique, ni même à l’Afrique seule.

Les grandes entreprises et multinationales sont également un rouage essentiel des FFI et maintiennent volontairement le continent comme un fournisseur de matières premières afin d’en tirer un profit maximal. Comme l’indique le rapport, « jusqu’à 50 % des flux illicites en provenance d’Afrique ont pour source la fausse facturation dans le commerce international et plus de la moitié des FFI qui y sont liés ont pour source le secteur extractif » . Ainsi, 40 milliards des FFI proviennent de l’activité destructrice de l’industrie extractive (l’or 77 %, le diamant 12 %, et la platine 6 %). Avant de poursuivre, « Les entreprises multinationales actives dans l’exploitation minière centralisent toujours plus leurs activités de négoce, ce qui accentue le risque de fausse facturation […] Singapour et la Suisse figurent parmi les pays les plus attrayants pour la centralisation de ces activités de négoce grâce aux avantages fiscaux qu’ils accordent aux entreprises multinationales de négoce » . Or, quels en sont les principaux bénéficiaires ? Canadiennes, étasuniennes, françaises, suisses, etc., toutes les principales multinationales extractivistes actives en Afrique (Anglo American, De Beers, Glencore , BHP , Rio Tinto , Umicore [anciennement Union minière du Haut Katanga , Vieille-Montagne ], etc.) sont principalement aux mains de grands actionnaires occidentaux.

Plus loin, le rapport précise que « les principaux mécanismes d’évasion fiscale et de fraude fiscale sont la fausse facturation dans le commerce international, la manipulation des prix de transfert, le transfert de bénéfices et l’arbitrage fiscal » . Pour compléter le tableau, il faut également tenir compte de l’action des « Big Four » (KPMG, Ernst & Young, Deloitte et PwC), ces cabinets d’audit – à qui l’on doit de nombreux plans de licenciement dits « plans sociaux » dans le jargon néolibéral – sont spécialisés dans le conseil aux entreprises pour leur faciliter « l’évitement » fiscal [12] . Dans cette architecture poreuse, on comprend mieux qu’ « au niveau mondial de 30 % à 50 % des investissements directs étrangers transitent par des sociétés-écrans offshore » , avec pour conséquences directes une volatilité accrue des capitaux investis, une part croissante des bénéfices réalisés déclarée dans des paradis fiscaux et une instabilité chronique des Etats de se développer.

Avec ce rapport de la CNUCED, l’Organisation des Nations unies (ONU) aurait intérêt à reconsidérer la promotion systématique des financements privés pour la réalisation de ses objectifs de développement durable (ODD) [13] et, à s’attaquer par exemple aux « pratiques fiscales et commerciales » des FFI. Ceci permettrait à l’Afrique de récupérer la moitié des financements nécessaires à la réalisation des ODD, devant être atteints d’ici 2030. Ce serait une bouffée d’oxygène considérable pour les finances publiques des pays africains. D’autant plus dans une période de crise de la dette conjuguée à des besoins de financement accrus avec les conséquences sanitaires et économiques de la Covid-19.

D’autres progrès doivent également être réalisés, parmi lesquels une meilleure captation de l’impôt. Si « les recettes fiscales » sont en progrès et « représentent [aujourd’hui] 16 % du PIB africain » , elles restent nettement en-deçà de leur potentiel et souffrent de la comparaison avec les autres pays du Nord et Sud confondus. Il faut néanmoins souligner qu’ « elles n’ont toujours pas retrouvé leurs niveaux d’avant les années 1980 et 1990, pendant lesquelles les politiques d’ajustement structurel ont entrainé une chute des recettes issues du commerce international » Autrement dit, en mettant l’accent sur la libéralisation de l’économie, l’instauration de la TVA, la suppression des barrières douanières, du contrôle des changes et des mouvements de capitaux, la Banque mondiale et le FMI ont et participent encore au maintien d’une situation de grande précarité pour la majorité des populations, dont profitent allègrement les classes dirigeantes et capitalistes dans et hors du continent.

Pour juguler les FFI, la CNUCED présente à la fin de son rapport une série de conclusions et recommandations mitigées.

Nous pouvons certes partager l’affirmation selon laquelle « les pays développés et les pays en développement partagent la responsabilité des FFI » , mais on peut regretter ensuite que l’affirmation ne soit pas suivie d’une nuance sur les degrés d’implication. Si les populations du Nord sont tout autant victimes que celles du Sud de l’austérité résultant en partie des FFI, on ne peut faire une comparaison analogue à une échelle étatique. Les intérêts financiers et industriels se situent très majoritairement dans les pays du Nord. Ce sont eux qui influent directement sur l’architecture internationale et sur les cadres réglementaires internationaux, multilatéraux ou nationaux qui s(er)ont adoptés. Les principales bourses, banques et multinationales se situent dans les pays qui dominent les grandes instances de décision (G7, G20, OCDE, Banque mondiale, FMI, IIF, Club de Paris , BEI, BID, OMC, etc.) et en Chine, laquelle commence à conquérir de nombreux marchés dans les pays émergents et en développement. Sans nier que les intérêts d’Aliko Dangote, africain et entrepreneur le plus riche du continent ne soient les mêmes que ceux de ces confrères extracontinentaux, le rapport de force est sans commune mesure. Avec des actifs estimés à 8,3 milliards $US, il ne se situe qu’au 162 e rang d’un classement dont les 20 premières places sont trustées par 14 Etasuniens, 2 Chinois, 2 Français, 1 Espagnol et 1 Mexicain [14] . Au plan national, le Nigeria est le leader africain en termes de PIB et occupe « seulement » le 29 ème rang mondial. Surtout, il se trouve au 133 ème rang dès lors que le PIB est rapporté au nombre d’habitants [15] . Si l’on prend en compte le poids institutionnel, politique, économique ou même militaire des pays africains face aux grandes puissances, on constate qu’ils ne sont pas en mesure de s’opposer à leurs diktats (mise à part l’Afrique du Sud, pays qui dispose d’une certaine autonomie et domine économiquement ses voisins d’Afrique australe). Dans ce contexte, la CNUCED a beau appeler à « renforcer la participation de l’Afrique à la réforme de la fiscalité internationale » , ou à « intensifier la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent » , on doute qu’elle puisse en tirer un réel bénéfice, d’autant plus qu’une éventuelle collaboration multilatérale serait notamment « le fruit de la collaboration du FMI, de la Banque mondiale, de l’OCDE » . On en doute d’autant plus que la CNUCED accueille positivement la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour y parvenir. Les accords de libre-échange conduisent davantage à un affaiblissement des Etats face aux intérêts des multinationales et participent largement à un nivellement vers le bas des réglementations nationales. On peut certes espérer une union forte des dirigeants africains pour bâtir un espace économique solidaire entre les peuples africains, mais comme indiqué précédemment, ces dirigeants ne semblent disposer ni de la force nécessaire, ni de la volonté.

Finalement, pour parvenir à lutter contre les FFI, seule une recommandation semble être en mesure de pouvoir transformer l’essai. Elle vise à « protéger et appuyer les organisations de la société civile, les dénonciateurs d’abus et les journalistes d’investigation ». Comme l’ont démontré des organisations à l’instar d’Open Ownership, Financial Transparency Coalition, Tax Justice Network ou encore Action Aid, seules des actions de terrain et des campagnes internationales menées par les populations locales avec le soutien et la solidarité internationale ont permis d’obtenir des avancées sur le plan de la transparence, de la fiscalité, etc. en exerçant une pression constante sur les dirigeants. S’il ne faut malheureusement guère attendre un « progrès naturel » du côté des institutions et des classes dirigeantes, les populations africaines continuent d’agir collectivement pour leurs droits et leurs libertés. De Balai Citoyen au Burkina Faso (renversement de Blaise Compaoré) à La Lucha en RDC (défense des droits humains et politisation des populations), en passant par le Front Anti-FCA (changement de nom du F-CFA) et tant d’autres, tous ces mouvements ont su par la mobilisation populaire parvenir à des avancées, bien que fragiles, dans l’espoir de construite une authentique lutte panafricaine.

L’auteur remercie Jean Nanga, Claude Quémar, Eric Toussaint pour leurs relectures et suggestions.

Notes :

[1] CNUCED, « L’Afrique pourrait gagner 89 milliards de dollars par an en réduisant les flux financiers illicites, selon l’ONU », Communiqué de presse, 28 septembre 2020. Disponible à : https://unctad.org/fr/Pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=573

Sauf mention contraire, toutes les citations en italique sont tirées du rapport de la CNUCED.

[2] Sources : Pour la dette, base de données de la Banque mondiale. Pour les FFI, le présent rapport.

[3] Voir Éric Toussaint et Milan Rivié, « Les pays en développement pris dans l’étau de la dette », 6 octobre 2020. Disponible à : https://cadtm.org/Les-pays-en-developpement-pris-dans-l-etau-de-la-dette

[4] Liste des pays membres : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Colombie, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République slovaque, République tchèque, Slovénie, Suisse, Suède, Turquie.

[5] Voir le site internet de Tax Justice Network . Disponible à : https://fsi.taxjustice.net/fr/

[6] Fergus Shiel et Will Fitzgibbon, “About the Mauritius Leaks Investigation”, ICIJ , 23 juillet 2019. Disponible à : https://www.icij.org/investigations/mauritius-leaks/about-the-mauritius-leaks-investigation/

[7] Voir le dossier d’ICIJ consacré au sujet : https://www.icij.org/investigations/luanda-leaks/ ou Marlène Panara, « Luanda Leaks, ou l’effondrement de l’empire dos Santos », 21 janvier 2020, Le Point Afrique . Disponible à :

[8] Renaud Vivien, “#Papergate : vers un nouveau scandale de corruption classé sans suite ?”, Le Soir, 27 janvier 2020. Disponible à : https://plus.lesoir.be/283145/article/2020-02-27/papergate-vers-un-nouveau-scandale-de-corruption-classe-sans-suite

[9] Éric Toussaint, « Le soutien de la Banque mondiale et du FMI aux dictatures », 9 avril 2020. Disponible à : https://www.cadtm.org/Le-soutien-de-la-Banque-mondiale-et-du-FMI-aux-dictatures

[10] Voir Fabrice Arfi, « Corruption : le testament judiciaire d’un ancien patron d’Elf », 30 septembre 2020, Mediapart . Disponible à : https://www.mediapart.fr/journal/france/300920/corruption-le-testament-judiciaire-d-un-ancien-patron-d-elf .

[11] Voir notamment Antoine Dulin et Jean Merckaert, « Biens mal acquis, A qui profite le crime ? », CCFD, juin 2009. Disponible à : https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/BMA_totalBD.pdf ou encore « Chirac, Villepin et Le Pen accusés de financements occultes », Le Monde , 12 septembre 2011. Disponible à : https://www.lemonde.fr/politique/article/2011/09/12/chirac-et-villepin-accuses-de-financements-occultes_1570938_823448.html

[12] Voir notamment, Corporate Europe Observatory, « Comment les “Big Four” inspirent les politiques de l’Union européenne sur l’évitement fiscal », juillet 2018. Disponible à : https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/tax-avoidance-industry-lobby-summary-fr_final.pdf et le dossier de Kairos Europe WB “Les Big Four… ces fisco-trafiquants”, juillet 2018. Disponible à : http://www.cadtm.org/Les-Big-Four-ces-fisco-trafiquants-A-quoi-les-comparer

[13] Voir https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

[14] https://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1209268-classement-pib/

[15] Données de la Banque mondiale.

L’article Flux financiers illicites : Afrique première créancière au monde est apparu en premier sur lvsl.fr - Tout reconstruire, tout réinventer .

La France dans la tourmente au Sahel

The Conversation • ancapism.marevalo.net / Contrepoints • 16 January, 2021 • 7 minutes

Par Marc-Antoine Pérouse de Montclos 1 .

Un article de The Conversation

L’Élysée n’a annoncé aucun calendrier de retrait et certains posent la question très crûment : l’ancienne puissance coloniale est-elle vraiment la mieux placée pour stabiliser la zone ?

À l’international, en l’occurrence, on estime souvent que la France a la capacité d’agir en Afrique car elle connaît bien le terrain et pourrait donc mieux répondre aux attentes de ses alliés au sein de l’Union européenne et du G5 Sahel, le « Groupe des Cinq » que forment le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le problème est que ses atouts sont aussi des faiblesses.

Sur le plan tactique, d’abord, la France a effectivement maintenu au Tchad et au Niger des coopérations militaires de façon quasiment ininterrompue depuis la période des indépendances. Mais les relations ont été beaucoup plus erratiques avec la République islamique de Mauritanie, ou encore avec le Mali et le Burkina Faso, qui étaient proches de Moscou et de Tripoli du temps de la guerre froide. C’est en fait la « guerre globale contre le terrorisme » qui a amené l’armée française à renouer des contacts et à rebâtir des relations de partenariat dans ces trois pays.

Le statut d’ancienne puissance coloniale nourrit par ailleurs de nombreux procès d’intention au Sahel. Toujours suspectée de faire et défaire les gouvernements de la région, la France n’est pas perçue comme neutre. Au contraire, elle est régulièrement accusée de chercher à promouvoir un agenda caché, par exemple pour mettre la main sur des ressources naturelles plus ou moins imaginaires.

Historiquement marqués par une forte tradition anti-impérialiste, le Mali et le Burkina Faso le montrent bien. Les opinions exprimées sur les réseaux sociaux et par certains de leurs dirigeants laissent en effet entendre que la France soutiendrait les groupes djihadistes afin de déstabiliser des États souverains et de profiter de leur faiblesse pour recoloniser le Sahel. Au Mali, en particulier, la population ne cache pas sa défiance à l’égard de la force Barkhane. En revanche, elle a une très bonne opinion de son armée. Si l’on en croit de récents sondages réalisés auprès de 1200 adultes, plus de quatre Maliens sur cinq font confiance à leurs soldats pour défendre le pays.

Un tel résultat paraît assez surprenant car les militaires qui se sont récemment emparés du pouvoir à Bamako se sont révélés incapables d’endiguer la menace djihadiste au nord. De plus, ils se sont surtout fait connaître pour leurs exactions et par des putschs qui ont profondément déstabilisé la région en 2012 puis 2020. En réalité, le capital de sympathie dont bénéficie l’armée malienne témoigne surtout de l’impopularité du régime précédent et du nationalisme exacerbé de Sahéliens profondément humiliés de devoir s’en remettre à l’ancienne puissance coloniale pour assurer leur sécurité, plus d’un demi-siècle après les indépendances – à moins qu’il faille plutôt y voir la crainte de déplaire aux autorités, sachant qu’un tiers des sondés pensaient que les enquêteurs étaient envoyés par le gouvernement.

Au Mali, il est vrai que la suspicion à l’égard de la France puise aussi ses racines dans des contentieux plus anciens liés à l’expulsion de migrants clandestins et d’un supposé soutien aux rebelles touarègues dans le nord.

Deux ans avant son départ en 1960, le colonisateur avait en effet tenté, en vain, de créer une sorte d’État tampon sous la forme d’une « Organisation commune aux régions du Sahara » qui aurait soustrait les zones septentrionales du Soudan français et les puits de pétrole du sud de l’Algérie à l’influence, respectivement, de Bamako et des indépendantistes du FLN. Les Maliens ne l’ont pas oublié et, depuis lors, Paris a souvent été suspecté d’appuyer en sous-main les séparatistes touarègues afin de modifier une frontière qui paraissait d’autant plus artificielle qu’elle avait été tirée au cordeau.

Qui plus est, quand les djihadistes venus d’Algérie sont montés en puissance dans le nord du Mali, les services secrets français ont effectivement armé les mouvements indépendantistes « laïques » pour combattre les groupes terroristes. Ils ont ainsi reproduit les erreurs commises à la même époque en Libye, où Paris a soutenu le soulèvement contre la dictature de Kadhafi en livrant des cargaisons d’armes qui, pour certaines d’entre elles, sont réputées avoir échoué entre les mains d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) en juin 2011. Dans le nord du Mali, la proclamation d’indépendance de l’Azawad en mai 2012 a certes respecté le tracé des frontières héritées de la colonisation, sans doute pour ménager les susceptibilités de la communauté internationale. Mais elle a aussi permis aux djihadistes de s’emparer du pouvoir à Gao et Tombouctou, situation qui devait finalement conduire au débarquement des troupes françaises en janvier 2013.

La suite des événements a alors révélé toute l’étendue des désaccords possibles sur les priorités stratégiques de l’action militaire. Pour Bamako, les séparatistes touarègues constituaient le principal ennemi à abattre ; pour Paris, en revanche, il s’agissait d’abord des djihadistes venus d’Algérie. Jusqu’en 2020, plus précisément, l’armée française a surtout ciblé AQMI. Dans le même temps, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont davantage préoccupés de la montée en puissance de l’État islamique dans la zone dite des « trois frontières ».

Il est certes fréquent que des alliés ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les priorités des cibles à éliminer et sur les listes des groupes désignés comme terroristes. Mais, en pratique, le G5 Sahel peine à être opérationnel et ses dysfonctionnements interrogent directement le rôle de leadership et de coordination de la France. Le contraste est particulièrement saisissant avec l’autre coalition antiterroriste de la région, la Force multinationale conjointe , qui fonctionne quasiment sans soutien extérieur et qui regroupe le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad pour combattre Boko Haram.

À y regarder de plus près, les ratés de la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel mettent en évidence les limites de coopérations militaires que les décideurs apprécient au nombre d’heures dispensées au lieu de les évaluer en termes de performance au combat et de respect du droit humanitaire. Le fond du problème est pourtant bien là. Indisciplinées et très corrompues, les armées africaines de la région entretiennent les conflits par leurs rackets incessants et leurs violations massives des droits de l’Homme . Dans les zones de combat, notamment, elles ont perdu la confiance de bon nombre de civils qu’elles sont incapables de protéger. Par contrecoup, leurs exactions ont aussi légitimé des djihadistes qui se présentent maintenant comme des hérauts de la résistance face à des troupes impies au service de l’impérialisme occidental.

Ainsi, il y a peu de chances de gagner la « guerre contre le terrorisme » si les forces de sécurité continuent de commettre des abus en toute impunité. La solution à la crise du Sahel est d’abord politique et nécessite une profonde réforme des États de la région, entre autres pour répondre aux exigences de justice de la population. Il n’est pas évident que la France puisse jouer un rôle déterminant à cet égard, sachant qu’elle serait aussitôt accusée de néocolonialisme si elle s’avisait de critiquer publiquement les errements de ses alliés africains au Sahel…

—