À la mi-mai 2020 de nombreux aides-soignants ou infirmiers ont eu l’occasion de recevoir une « médaille de l’engagement ». Cette médaille se voulait pour le gouvernement une marque de reconnaissance de la nation envers le dur travail du monde soignant durant le confinement. Pourtant, de nombreux soignants ont moqué cette mesure cosmétique en jetant leurs médailles en réaction à ce qu’ils voient comme un simple substitut à une véritable réforme du mode de gestion néolibéral des hôpitaux publics. Outre le monde médical, Macron avait aussi salué avec emphase les travailleurs de « première ligne » durant le confinement qui faisaient tenir l’économie en annonçant que plus rien ne serait comme avant. Pourtant les prévisions orageuses à venir sur le marché du travail avec les multiples plans de licenciement ne semblent pas faire varier la politique du gouvernement. Cette atmosphère actuelle pourrait bien nous ramener plus loin dans l’Histoire de France. À l’été 1830, 15 ans après la Restauration monarchique des Bourbons, le peuple de Paris à l’initiative d’étudiants républicains et d’ouvriers se soulève contre Charles X.

Cette Révolution victorieuse qu’on appelle aujourd’hui les trois glorieuses fait suite à une crise institutionnelle et politique qui accroit la défiance des Parisiens sur un retour au monde d’avant 1789. Bien que cette révolution soit victorieuse, en coulisses, les députés de l’opposition libérale parviennent à maintenir un régime monarchique avec une nouvelle dynastie qui se veut plus libérale que celle des Bourbons avec la venue du Duc d’Orléans sur le trône qui devient Louis Philippe 1er, Roi des français.

Bien que devant sa couronne au peuple qu’il qualifie d’héroïque, Louis-Philippe et sa majorité bourgeoise se préservent de trop bouger les institutions politiques et sociales. Ils écartent alors rapidement les idées républicaines et se refusent à céder aux revendications sociales des ouvriers. Louis-Philippe tient pourtant à féliciter les combattants des barricades en leur distribuant à chacun une « médaille de juillet ». Cette médaille est alors moquée ironiquement voire refusée par certains combattants à l’image de militants républicains conscients de la dupe qui s’opère. Car durant les trois glorieuses, les républicains et les ouvriers se sont bel et bien fait dupés par les bourgeois libéraux qui parviennent à imposer leur ordre.

La chute de l’Empire et le retour du Roi

Adolphe Thiers © Eugène Disrédi

En 1821, Adolphe Thiers jeune avocat, âgé de 24 ans, originaire du sud de la France, qui inspirera à l’écrivain Honoré Balzac le célèbre personnage de Rastignac, arrive à Paris dans le but d’assouvir ses ambitions de gloire littéraire, de fortune et d’ascension politique. Si il est un grand admirateur de Napoléon pour son oeuvre politique et militaire, il a bien compris que dans ces temps de paix, pour acquérir de la célébrité, la plume a remplacé le sabre.

Il écrit alors Une Histoire de la Révolution Française de 1823 à 1827 qui paraît progressivement en 10 volumes. Ce livre connaît un grand succès et plusieurs rééditions avec des ventes atteignant des dizaines de milliers d’exemplaires. Dans son livre, le jeune Thiers salue l’esprit de 1789 en s’opposant aux Aristocrates, représentants de l’ancien monde religieux et ses privilèges. Il critique aussi fortement la République jacobine et Robespierre qu’il qualifie comme un des « êtres les plus odieux qui ait jamais gouverné des hommes ». En plus de cette activité d’historien qui lui permet de faire fortune, le jeune Thiers se lie rapidement à l’opposition libérale en rejoignant le journal Le Constitutionnel. Ce grand titre de presse dont le siège est à Paris a décidé de prendre le parti des libéraux contre les Ultras au cours des joutes politiques qui animent la Restauration.

Car si en 1815, après la défaite définitive de Napoléon 1er à Waterloo, les Bourbons sont rétablis, les évolutions politiques et sociales de la Révolution française et de l’Empire ne peuvent être occultées par le nouveau régime. Une Charte est alors promulguée à l’initiative de l’Angleterre, et du frère de Louis XVI, le nouveau Roi de France, Louis XVIII dans le but d’établir un compromis institutionnel, politique et social entre l’aristocratie et la grande bourgeoisie. Cela aboutit dans les faits à un semblant de monarchie constitutionnelle proche du modèle anglais avec une chambre des pairs (noblesse héréditaire nommée par le Roi) et une chambre des députés élue au suffrage censitaire par les électeurs les plus fortunés. Pour un pays d’environ 30 millions d’habitants durant la Restauration, seulement 100 000 français peuvent voter et 15 000 être éligibles.

Malgré des débuts houleux, ce système politique fonctionne plutôt bien durant les premières années du règne de Louis XVIII (1814-1815 ; 1815-1824). Bien que non obligé par la Charte, le Roi se prête au jeu du parlementarisme en nommant des ministères issus de la majorité parlementaire. Les ministères Richelieu (1815-1818) et Decazes (1819-1920) soutenus par des royalistes modérés et des libéraux doctrinaires comme François Guizot, futur homme fort de la Monarchie de Juillet symbolisent la réussite d’une Monarchie tempérée qui parvient à maintenir une concorde sociale en obtenant le soutien de la bourgeoisie.

Louis XVIII en costume de sacre

Libéraux vs Ultras : l’opposition systémique des années 1820

Pourtant différents évènements vont venir mettre fin à ce consensus. Le Duc de Berry, neveu du Roi et fils du Comte d’Artois (futur Charles X) est assassiné en février 1820 par un ouvrier bonapartiste. Cet évènement au retentissement politique énorme clôt l’épisode de la Monarchie modérée avec l’avènement durant la décennie 1820 de l’opposition entre les Libéraux et les Ultras. Ces derniers parviennent à travers le Comte d’Artois, futur Charles X à influencer Louis XVIII dans sa politique intérieure notamment en restreignant la liberté de la presse pour museler l’opposition libérale.

Le terme d’Ultras ou d’Ultras-royalistes désigne cette frange d’anciens nobles émigrés constituée d’aristocrates parisiens occupant les beaux hôtels particuliers du Faubourg Saint-Germain à Paris ou de ces hobereaux de province nostalgiques de la société dAncien-Régime d’avant 1789 fondée sur la terre et sur la religion catholique. Ils sont en outre influencés par des auteurs contre-révolutionnaires à l’image de Joseph de Maistre, pour qui le pouvoir résulte dans la « providence divine » et non dans la souveraineté du peuple. Louis de Bonald, grand pourfendeur du Contrat social de Rousseau qui prône un retour à une société traditionnelle basée sur les ordres inspire aussi grandement le parti Ultra. Ce parti méprise de fait la monarchie modérée de Louis XVIII et soutient le Comte d’Artois, chef du parti des Ultras qui accède au trône en 1824 sous le nom de Charles X.

Face aux Ultras, s’opposent les libéraux. Ils résultent à la chambre des députés d’une opposition plurielle entre Républicains ayant pour modèle la République américaine de George Washington comme ne général Lafayette ou le député Jacques Manuel, d’anciens bonapartistes comme le Général Foy, et enfin des partisans d’une véritable monarchie libérale qui pourrait être placée sous l’égide de la branche cadette des Bourbons, les Orléans, plus sensible à la Révolution française et au libéralisme politique à l’image du Duc d’Orléans. Le Duc d’Orléans, quand à lui, dispose depuis la Restauration d’une grande fortune. Il est propriétaire de plusieurs grands domaines, en particulier du Palais-Royal à Paris, bâtiment dont les galeries marchandes ponctuées de cafés et de librairies sont des hauts lieux de sociabilités politiques de l’opposition sous la Restauration. Si le Duc d’Orléans se fait discret sur ses ambitions politiques, il manigance en secret des réseaux de soutien et reçoit chez lui de nombreux opposants à Charles X. Il déclare dès 1815 “ Je ne ferai rien pour m ’ emparer de la couronne, mais si elle tombe, je la ramasserai .” (Bertrand JC, 2015, p.385). Pour les partisans d’une véritable monarchie constitutionnelle comme François Guizot ou le banquier Jacques Laffitte, ce régime permettrait d’en finir avec le spectre de l’ancien régime toujours agité par la menace des Bourbons surtout à partir de Charles X mais aussi de se protéger contre les excès de la République jacobine de 1793 avec son cortège de lois sociales que les libéraux abhorrent.

Jacques Laffitte

De fait si les libéraux condamnent la Révolution égalitariste sans-culotte, ils restent néanmoins attachés aux principes de 1789 et au Code Civil de Napoléon. Ils se font partisans d’un libéralisme politique (liberté religieuse, liberté de presse, monarchie constitutionnelle) mais aussi d’un libéralisme économique. Ils affichent aussi un grand anticléricalisme voltairien. On retrouve parmi les grands noms de cette opposition bourgeoise des notables qui ont bénéficié des formes modernes d’enrichissement : négoce, industrie ou banque. À titre d’exemple on peut noter le nom de grands banquiers comme Casimir Perier aussi actionnaire de la Compagnie des Mines d’Anzin ou Jacques Laffitte, fils d’un modeste charpentier du sud, qui possède dans les années 1820, une grande fortune d’environ 20-25 millions de francs.

Outre leur opposition à la chambre des députés, cette « aristocratie de comptoir » comme le nommera plus tard le journaliste Armand Carrel, fait un véritable travail de militantisme politique à travers des journaux d’opposition dont elle est actionnaire. Le Journal du Commerce ou Le Courrier Français sont ainsi tenus par des membres de l’opposition. D’autres journaux d’oppositions systémiques comme Le Journal des débats et Le Constitutionnel, dans lequel Adolphe Thiers se fait remarquer dans les années 1820, connaîtront de grands tirages à une époque où un exemplaire, du fait d’un coût trop élevé, peut être lu à voix haute dans un café ou échangé entre plusieurs dizaines d’individus.

Et le peuple dans tout ça ?

Pour l’opposition bourgeoise, la participation politique reste avant tout conditionnée par la richesse économique. Un des rares points d’achoppement entre les Libéraux et les Ultras, comme le fait remarquer l’historien Jean Bruhat, est la mise à l’écart des masses populaires qui ont connu un éveil politique durant la Révolution française à la campagne comme à la ville. Ces masses populaires n’ont plus réellement voix au chapitre en France depuis les dernières insurrections sans-culottes à Paris lors du printemps 1795 contre la convention thermidorienne et la vie chère. Elles n’ont ensuite pu s’exprimer sous l’Empire qui a substitué l’engagement politique à l’engagement militaire (Noiriel, 2018) dans un contexte de guerre européenne. Enfin, Napoléon Bonaparte dans un contexte de régulation et de centralisation du pouvoir impose un contrôle strict de surveillance sociale avec la création du livret ouvrier (1803) qui vise à « domestiquer le nomadisme des ouvriers » (Woronoff, 1994). Outre ce contrôle social, les ouvriers ont interdiction de se regrouper en coalition depuis la Loi Le Chapelier (1791) qui n’a jamais été remise en cause par les régimes successifs.

Si la France de la Restauration diffère d’un Royaume-Uni déjà fortement industrialisé, en étant avant tout un pays rural fondé sur la petite propriété paysanne, le pays compte tout de même un certain nombre d’ouvriers partagés entre des activités traditionnelles et des activités industrielles nouvelles dans quelques foyers urbains comme Lyon, Lille, Rouen mais surtout Paris.

Une enquête préfectorale de 1823 établit ainsi à 244 000 (sur 730 000 à 750 000 habitants) le nombre d’ouvriers parisiens. Ce grand nombre d’ouvriers provient tout d’abord du secteur du bâtiment qui embauche chaque jour place de grève (Place de l’Hôtel de ville). On compte aussi des métiers artisanaux à l’image d’ateliers de chaudronnerie, d’orfèvrerie, d’ébénisterie, de chapellerie ou encore des métiers liés à industrie du luxe qui alimente ce qu’on appelle les « articles de Paris ». La ville de Paris voit aussi durant la Restauration l’apparition de fabriques issues de l’industrie nouvelle (produits chimiques, fonderie de métaux) au sud et à l’est du quartier de la Cité pouvant employer des centaines d’ouvriers.

Si des opérations de spéculation ont déjà pu avoir lieu durant la Restauration à l’image de celle du quartier de l’Europe, L’Haussmannisation qui a pour objectif de faire de Paris une ville segmentée socialement en renvoyant les prolétaires hors du centre urbain n’a pas encore débutée. De fait de nombreux immeubles de la capitale peuvent accueillir à la fois des ouvriers, des employés ou des bourgeois tandis que les quartiers du Centre-Ville comme l’île de la Cité ou celui de l’Hôtel de Ville sont surpeuplés. Cette visibilité des ouvriers dans le centre de Paris peut effrayer la bourgeoisie dont la peur est par ailleurs accentuée par la presse, productrice de l’opinion publique, à l’image du journal La gazette des tribunaux qui paraît en 1825. Ce journal vendu à 12 000 exemplaires narre de nombreux faits quotidiens d’insécurité à Paris. Le crime semble désormais « émaner de la totalité des masses populaires » et les classes laborieuses deviennent irrémédiablement associées à des « classes dangereuses » (Chevalier, 1966). Adolphe Thiers, figure montante de l’opposition libérale dans les années 1820 se désole ainsi que l’autorité patronale « perd de jour en jour de sa force morale et de son influence sur le peuple » et que la classe ouvrière soit « travaillée et excitée au désordre ».

Si la classe laborieuse en France n’a pas encore une véritable conscience de soi comme cela sera progressivement le cas dans les décennies qui vont suivre, on peut déjà en observer plusieurs prodromes. À Paris, il existe en 1825, 180 sociétés de secours mutuel rassemblant 17 000 adhérents soit 10 % de la population ouvrière masculine (Guicheteau, 2014). Enfin des expériences de grèves ont déjà eu lieu en France sous la Restauration comme dans la ville de Houlme en août 1825 lorsque 800 ouvriers d’une filature cessent le travail pour s’opposer à leur patron sur un allongement du temps de travail tout en désirant une augmentation de salaire avant de faire face à la répression.

En ce qui concerne la politisation des ouvriers, le socialisme utopique n’en est encore qu’à ces débuts à l’image d’un Charles Fourier qui rédige ses oeuvres dans les années 1820 et qui rencontrent très peu d’échos dans les catégories populaires. Les écrits de Saint-Simon sont quant à eux plus lus par la bourgeoisie qui rêve d’une aristocratie industrielle travaillant main dans la main avec les ouvriers.

Louis Robin Morhéry

Néanmoins comme l’a montré l’historienne Jeanne Gilmore dans son livre la République clandestine 1818-1848 certains ouvriers sont souvent liés à des étudiants de sensibilité républicaine et égalitariste. Ces deux groupes se rencontrent dans les quartiers étudiants comme le quartier latin ou dans des cafés. Par ailleurs des étudiants en médecine comme les jeunes républicains François Raspail ou Robin Morhéry pratiquent des soins gratuits dans les quartiers pauvres des Faubourgs, ce qui leur permet de rencontrer de nombreux ouvriers.

Ces étudiants et ouvriers bien qu’ayant des divergences politiques et sociales, affichent une sympathie pour l’opposition libérale à cause de son combat anticlérical et sa lutte en faveur de la liberté de la presse. Ainsi lors d’enterrements de personnalités d’oppositions ( Ex : Général Foy, Jacques Manuel) on retrouve dans les cortèges des notables libéraux mais aussi de nombreux étudiants et des ouvriers (Fureix, 2002). Enfin la police a parfois eu à faire à des manifestations violentes d’étudiants et d’ouvriers en réaction aux évènements qui touchent la chambre des députés. En 1820 lors des débats sur le scrutin (loi du double vote), un étudiant est tué par un soldat devant les Tuileries. En 1827 au quartier latin après la victoire des libéraux aux élections, des barricades sont érigées. Les affrontements voient 21 morts du côté insurgé dont une majorité issue du monde ouvrier. Ce type de manifestations peut de fait apparaître comme une répétition de ce qui va se passer lors des 3 glorieuses.

Du sacre de Reims aux trois glorieuses : la menace contre-révolutionnaire

Louis XVIII meurt en septembre 1824. Sa mort donne naturellement lieu au règne de Charles X, chef du parti des Ultra. Son règne matérialise alors la crainte pour de nombreux libéraux d’un renoncement à la Charte et d’une pratique anti-constitutionnelle du pouvoir. Ces soupçons sont corroborés par plusieurs mesures politiques. Tout d’abord, la loi punissant le sacrilège de mort en 1825 et le retour des congrégations jésuites stimulent le sentiment anticlérical en France. De plus, la tentative de rétablir le droit d’aînesse en 1826, la loi du milliard qui indemnise les émigrés ayant perdus leurs bien durant la Révolution française et la suppression de la garde nationale font perdre définitivement au régime le soutien de la bourgeoisie. Face à cette politique réactionnaire, l’opposition libérale se renforce aux élections législatives de 1827. Après avoir tenté d’apaiser la situation en 1828, en jouant le jeu du parlementarisme, Charles X décide de rompre avec cette pratique parlementaire qu’il voit comme un prélude à une nouvelle révolution. Ainsi durant l’été 1829, il nomme comme président du conseil son ami Jules de Polignac, émigré de la première heure en 1789 et fils de l’amie intime de Marie-Antoinette ce qui provoque une vive émotion chez le peuple de Paris. Polignac est en effet considéré par l’opinion public comme le symbole de l’ancien monde bigot.

Charles X © Horace Vernet

Charles X veut s’en tenir à une lecture stricte de la Charte de 1814 dans laquelle il peut renvoyer et nommer lui même ses ministres sans responsabilité face aux députés. Cela aboutit à une querelle institutionnelle et politique entre la chambre libérale et le Roi durant le printemps 1830. Charles X décide de dissoudre la Chambre en espérant obtenir une majorité parlementaire mais le bloc libéral est vainqueur. Il décide alors avec ses ministres de faire un coup de force en publiant plusieurs ordonnances le 25 juillet : suspension de la liberté de la presse, nouvelle dissolution de la chambre. Enfin, le Roi supprime la patente du calcul du cens électoral ce qui est en défaveur de la bourgeoisie industrielle et commerçante d’opinion libérale et il réduit la chambre de 453 députés à 258.

Les trois glorieuses (27, 28 et 29 juillet)

Ces ordonnances du 25 juillet donnent de fait lieu à une confrontation entre la Couronne des Bourbons et ses opposants qui sont eux aussi préparés à résister à l’épreuve de force depuis des mois. Le banquier Lafitte, partisan de la solution orléaniste patronne avec Talleyrand à partir de janvier 1830 un quotidien Le National dirigé entre autres par Adolphe Thiers et qui s’oppose avec virulence à la politique ultra de Charles X. Au même moment, face à la crainte d’un coup de force de Charles X, se crée l’Association de janvier qui réunit des étudiants républicains comme Robin Morhéry et des ouvriers. Cette association s’organise militairement dans Paris avec une municipalité clandestine dans chaque arrondissement prête à passer à l’acte en cas de coup de force du Roi.

Combat devant l’Hôtel de Ville de Paris © Jean Victor Schnetz

Ainsi lorsque le 26 juillet, Le Moniteur, journal officiel du pouvoir publie les ordonnances, l’opposition libérale à la chambre est prise de court. Seulement 50 députés dont Laffitte et Périer sont encore à Paris du fait que la réunion des chambres est seulement prévue pour le 3 août. Différents journaux d’opposition se réunissent et décident de publier une protestation pour le lendemain, ce qui provoquera la saisie des presses par le Préfet de Police. Pendant que les députés libéraux improvisent des réunions interminables sur la stratégie à entreprendre, espérant un retrait des ordonnances, l’Association de janvier lance une action révolutionnaire avec l’aide des ouvriers parisiens. Le 27 juillet, différentes barricades dans Paris sont construites tandis que des échauffourées ont lieu entre les ouvriers typographes mis au chômage par la censure et la garde royale devant le Palais-Royal. Le 28 juillet la situation dégénère. Paris est mis en état de siège. Le Maréchal Marmont envoyé la veille par Charles X cloitré à Saint-Cloud, pour rétablir l’ordre dans la capitale est dépassé par les évènements. Avec des troupes mal organisées et en manque de moyen matériel, les heurts deviennent de plus en plus incontrôlables tandis que les révolutionnaires gagnent le concours d’ancien officiers bonapartistes. L’Hôtel de Ville est alors pris par les insurgés qui hissent le drapeau tricolore symbole de la Révolution de 1789. Enfin le 29 juillet, le Maréchal Marmont abandonne la ville et le Louvre et les Tuileries, emblème du pouvoir royal sont pris par les insurgés.

La liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix

L’hésitation de 1830

« Voici donc la bourgeoisie à l’œuvre et commençant, le jour même du triomphe populaire, son travail de réaction » écrit le romancier Alexandre Dumas, pour désigner l’atmosphère qui suit les trois glorieuses dont il est lui même participant. Tout d’abord, dans la ville de Paris, comme le montre l’historienne Mathilde Larrère, les notables bourgeois prennent le relais des combattants insurgés en recréant de façon autonome des légions de garde nationale dans chaque arrondissement. Ces actions ont pour but de rétablir l’ordre bourgeois et régulariser la victoire d’un peuple armé qui bien que vainqueur des Bourbons inquiète par sa force (Larrère, 2016). Le gouvernement provisoire place ensuite la garde nationale sous l’égide du Général La Fayette qui bien que se déclarant républicain est plus sceptique dans l’instant et prêt à se rallier à la solution orléaniste.

Arrivée du Duc d’Orleans à Paris le 29 juillet 1830

Ensuite, sur le plan politique, la victoire des étudiants républicains et des ouvriers dans les rues de Paris fait craindre le retour de la République jacobine et de la Terreur pour les bourgeois libéraux qui sont restés souvent attentistes durant la révolution. Mais une fois que l’insurrection a vraiment triomphé et que Charles X est en position d’infériorité, l’opposition libérale s’organise. Elle est réunie à Paris dans l’Hôtel particulier du banquier Jacques Laffitte et désire désormais voir triompher la solution orléaniste pour éviter la République. Les députés désignent ainsi une commission municipale qui s’apparente à un gouvernement provisoire. Cette commission qui siège à l’Hôtel de Ville dès le 29 juillet et dont sont membres les libéraux Guizot et Périer a pour but de prendre d’avance les Républicains. Ensuite après des contacts établis par l’intermédiaire de Thiers et de Talleyrand avec le Duc d’Orléans, qui se montre avenant, les députés libéraux le nomme Lieutenant général du Royaume. Cette décision est appuyée par l’affiche de Thiers collée partout dans les rues de Paris : « Charles X ne peut plus rentrer dans Paris : il a fait couler le sang du peuple. La République nous exposerait à d’affreuses divisions : elle nous brouillerait avec l’Europe. Le duc d’Orléans est un prince dévoué à la cause de la Révolution Le duc d’Orléans ne s’est jamais battu contre nous. »

Le 31 juillet, La Fayette, commandant de la garde nationale trahit son discours républicain, en accueillant à l’Hôtel de ville le Duc d’Orléans. Il donne devant la foule réunie une accolade amicale qui légitime le Duc d’Orléans dans son pouvoir auprès du peuple parisien.

Louis-Philippe, Roi des Français © François Gérard

Après le départ définitif de Charles X pour l’Angleterre, le terrain est enfin libre pour la chambre des députés qui révise la Charte malgré une opposition républicaine qui par une adresse à la chambre se lamente de ne pas voir la création d’une nouvelle assemblée constituante. Le 9 août le Duc d’Orléans prête serment devant la chambre des députés et la chambre des Pairs. Il devient Louis-Philippe 1er, Roi des Français tandis que le drapeau tricolore remplace le drapeau blanc. Le 11 août, Louis-Philippe forme enfin son premier cabinet avec comme Président du conseil, le banquier Laffitte…

La Réaction orléaniste : la célébration puis la répression

Dans le journal l ’ Organisateur le Saint-Simonien Prosper Enfantin écrit le 15 août 1830 : « Qui a vaincu lors de ces trois journées de juillet ? Les prolétaires, c ’ est-à-dire le peuple. » tout en déplorant que « La révolte sainte qui vient de s ’ opérer ne mérite pas le nom de révolution ; rien de fondamental n ’ est changé dans l ’ organisation sociale actuelle ; quelques noms, des couleurs, le blason national, des titres ; quelques modifications législatives […] telles sont les conquêtes de ces jours de deuil et de gloire. »

Outre plusieurs milliers de blessés, 1900 manifestants perdirent la vie durant les trois glorieuses dont la plupart étaient issus du monde ouvrier et artisanal (Noiriel, 2018). Ainsi en août la presse et le parti orléaniste célèbrent le peuple héroïque de Paris. Le National écrit « Le peuple a été puissant et sublime, c ’ est lui qui a vaincu » tandis qu’un ministre de Louis-Philippe Charles Dupin écrit « Lorsqu ’ il arrive comme aujourd ’ hui qu ’ une dynastie est fondée par suite de l ’ héroïsme des ouvriers, la dynastie doit fonder quelque chose pour la prospérité de ces ouvriers héroïques ». Les ouvriers parisiens attendent avec espoir dans les semaines qui suivent les trois glorieuses des mesures d’amélioration de leurs conditions de vie, qui plus est dans un contexte de crise économique. De nombreux groupements d’ouvriers et cortèges manifestent à l’image de 4000 serruriers parisiens qui viennent en août demander à la préfecture une réduction du temps de travail. On constate aussi des manifestations contre le machinisme. Enfin avec le retour de la liberté de la presse, plusieurs journaux ouvriers naissent dans la capitale dès septembre 1830 à l’image des journaux Le Peuple ou L ’ artisan , ce qui traduit la volonté de la classe ouvrière d’exprimer une parole et la revendication de droits sociaux dans le nouveau paysage politique.

Pourtant face à ce mouvement ouvrier qui suit les trois glorieuses, le pouvoir se contente de simples mesures cosmétiques en distribuant aux combattants des trois glorieuses les « médailles de juillet ». Sur le plan économique, il ne s’agit en aucun cas de dévier du libéralisme. Le nouveau préfet de la police de Paris, Girod de l’Ain, déclare le 25 août « Aucune demande à nous adressée pour que nous intervenions entre le maître et l ’ ouvrier au sujet de la fixation du salaire ou de la durée du travail journalier ou du choix des ouvriers ne sera admise comme étant formée en opposition aux lois qui ont consacré le principe de la liberté et de l ’ industrie. ». Le nouveau pouvoir après un discours d’ouverture tient ensuite à écarter les ouvriers de la vie publique en les excluant de la garde nationale dès mars 1831 qui devient une milice bourgeoise. Enfin le suffrage censitaire est toujours maintenu, fondé cette fois sur l’impôt non de 300 mais de 200 francs, ce qui augmente le nombre d’électeurs de seulement 90 000 citoyens.

Casimir Perier

En mars 1831, le banquier Casimir Perier devient président du conseil et fait régner l’ordre bourgeois en France. Il fait réprimer à Lyon l’insurrection des Canuts au nom de la liberté du commerce et des négociants. La répression fait 200 morts. Néanmoins Casimir Périer meurt quelques mois plus tard durant l’épidémie de Choléra qui frappe la France en 1832. L’épidémie qui fait environ 20 000 victimes rien qu’à Paris, dévoile la fracture sociale entre la bourgeoisie libérale et les ouvriers. Si les plus aisés ont quitté la capitale pour se réfugier à la campagne, les quartiers populaires comme l’île de la Cité insalubres avec de nombreuses rues étroites subissent une véritable hécatombe.

Après la mort de Casimir Périer, Adolphe Thiers qui dans les années 1820 s’était fait en tant que journaliste, le chantre des libertés publiques devient ministre de l’intérieur. Il mène alors une véritable politique de répression contre les journaux Républicains en intentant plus de 300 procès contre la presse et les sociétés républicaines (Gilmore, 1997). Stendhal, dans son roman Lucien Leuwen d ont le se focalise sur les années 1830, écrit ce qui pourrait symboliser les premières années du règne de Louis-Philippe : « Depuis la révolution de juillet, la banque est à la tête de l’État – et la banque est la noblesse de la classe bourgeoise (…) car le roi n’aime que l’argent ; il a besoin de beaucoup de soldats pour contenir les ouvriers et les républicains. »

Références :

CLÉMENT Jean Paul. Charles X. Le dernier Bourbon . Éditions Perrin. 2015

GILMORE Jeanne. La République clandestine, 1818-1848 . Éditions Aubier. 1997

GUICHETEAUX Samuel. Les ouvriers en France. 1700-1835 . Éditions Armand Colin. 2014

LARRÈRE Mathilde. L’urne et le fusil : la Garde nationale de Paris de 1830 à 1848 . PUF. 2016

NOIRIEL Gérard. Une histoire populaire de la France . Agone. 2018

WILLARD CLAUDE. La France ouvrière – Tome 1 – Des origines à 1920 . Éditions de l’atelier. 1994

Pour aller plus loin :

PINKNEY David. La Révolution de 1830. PUF. 1988

BORY Jean-Louis. La Révolution de Juillet. Gallimard. 1972

L’article 1830 : Les trois glorieuses ou la révolution volée est apparu en premier sur Le Vent Se Lève .

chevron_right

Anton Von Werner, Proclamation de l’Empire allemand, 1885 (Wikimedia Commons)

Anton Von Werner, Proclamation de l’Empire allemand, 1885 (Wikimedia Commons)

Adolphe Thiers © Eugène Disrédi

Adolphe Thiers © Eugène Disrédi Louis XVIII en costume de sacre

Louis XVIII en costume de sacre Jacques Laffitte

Jacques Laffitte Louis Robin Morhéry

Louis Robin Morhéry Charles X © Horace Vernet

Charles X © Horace Vernet Combat devant l’Hôtel de Ville de Paris © Jean Victor Schnetz

Combat devant l’Hôtel de Ville de Paris © Jean Victor Schnetz La liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix

La liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix Arrivée du Duc d’Orleans à Paris le 29 juillet 1830

Arrivée du Duc d’Orleans à Paris le 29 juillet 1830 Louis-Philippe, Roi des Français © François Gérard

Louis-Philippe, Roi des Français © François Gérard Casimir Perier

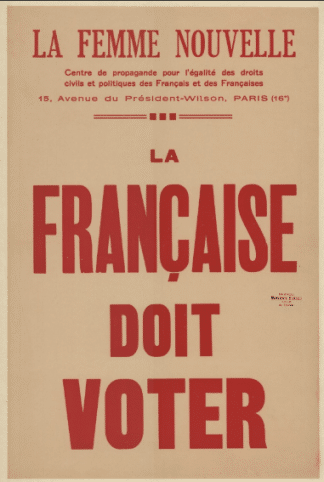

Casimir Perier © Ville de Paris / Bibliothèque Marguerite Durand

© Ville de Paris / Bibliothèque Marguerite Durand