-

chevron_right

États-Unis : « La liberté n’éclaire plus le monde »

Jacques Garello • ancapism.marevalo.net / Contrepoints • 23 January, 2021 • 9 minutes

Par Jacques Garello.

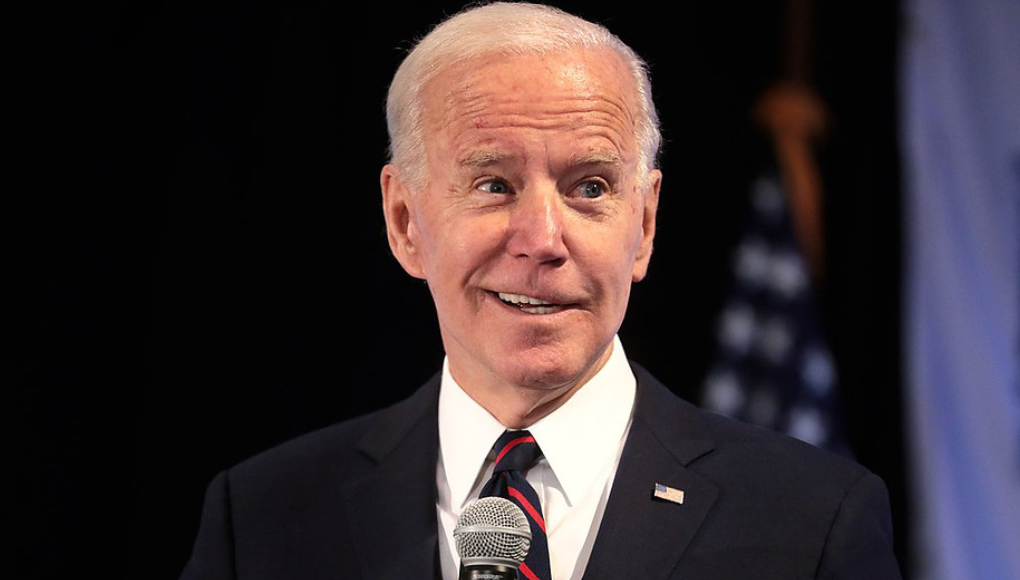

Le peuple américain doit s’unir autour du nouveau Président : c’est le commentaire le plus entendu après l’investiture de Joe Biden et son premier discours. La démocratie américaine doit être garantie, la paix et la justice doivent régner dans ce pays – ce qui s’est produit au Capitole ne doit plus jamais se répéter ( not ever ).

Je ne crois pas que ce soit le plus important de ce qui nous attend, nous Français et nous Européens. Car le discours présidentiel, dans ses silences, peut être compris comme « La liberté n’éclaire plus le monde ».

Je n’ai pas entendu une phrase concernant la présence des États-Unis sur l’échiquier mondial, même si le mur sur la frontière mexicaine cesse d’être construit, si le regroupement familial est instauré ; et même encore si les États-Unis rejoignent l’accord de Paris et l’OMS, instances sans développement durable.

Les États-Unis divisés

Je reviens un instant à l’union domestique autour du Président. Pour rappeler d’abord que s’il existe une tension actuelle entre citoyens américains de toutes sortes et de toutes races, elle n’est pas due aux extrémistes du Capitole dûment mis sous les feux de la rampe, mais aux progrès de l’État-providence sous la présidence Obama .

En Amérique comme ailleurs, il creuse un fossé entre l’activité et l’assistance, entre le parasitisme et la responsabilité, entre ceux qui payent et ceux qui vivent à leurs dépens. Pour rappeler encore qu’au sein même de la majorité qui a élu Biden se trouvent des extrémistes de gauche décidés à renverser le système tant économique que politique.

Ce sont d’authentiques révolutionnaires, anarchistes ou marxistes, tous désireux de dynamiter l’ordre public, police et armée en tête. Ils ont le soutien des universités naguère remarquables, mais devenues aujourd’hui les foyers des idées progressistes hostiles au droit, à la famille, à la diversité – on dit que ce sont les intellectuels français qui ont inspiré ce dramatique changement.

Pour rappeler enfin que l’union voulue par Biden se veut jacobine. Elle va se heurter à un sentiment très profond dans la population américaine : le souci de l’indépendance des États membres de la fédération. Elle a été très menacée dans les débats sur l’avortement, la peine de mort, le port d’armes , mais elle a résisté à ce jour.

C’est la diversité et la concurrence institutionnelle, réglementaire, fiscale, sociale, qui a fait à ce jour le succès des États-Unis, et le domaine réservé à Washington n’est que celui du respect de la Constitution et de la protection de la sécurité extérieure.

Les États-Unis absents

Je reviens ainsi à la sécurité extérieure : pas une phrase significative sur les relations entre les États-Unis et le reste du monde.

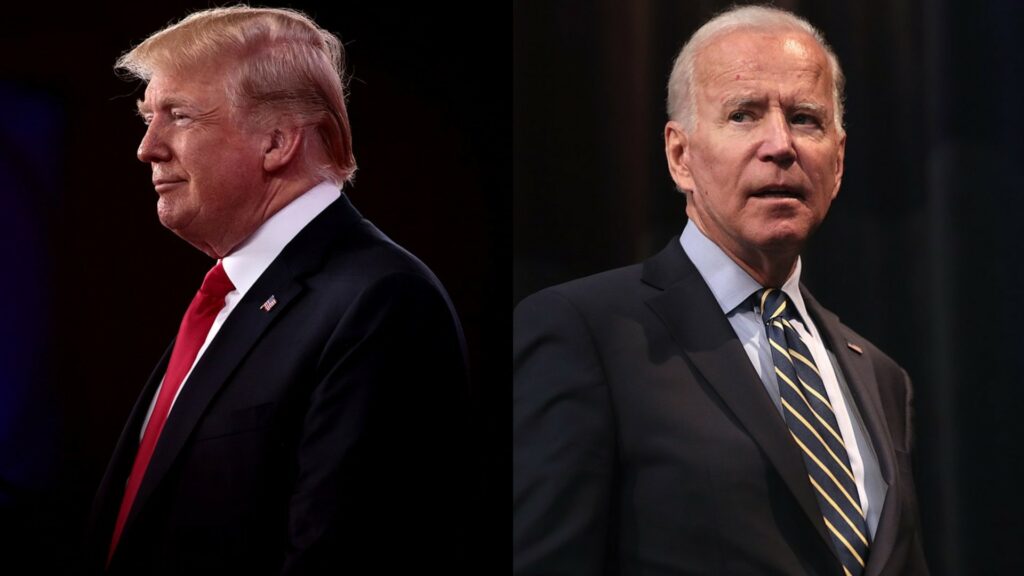

Or, dans ce domaine, le mérite de Trump avait été de rompre avec l’insouciance et l’inconsistance de la diplomatie Obama. Trump avait alerté les nations libres sur les dangers représentés par le terrorisme islamique organisé par l’Iran et la vision hégémonique des communistes chinois.

Les Israéliens s’inquiètent à juste titre de l’avenir des accords passés avec les Arabes et garantis par les États-Unis. Tous les peuples libres ont à redouter que la Chine domine prochainement le monde entier. Avec Biden à la Maison Blanche la question est désormais de savoir quelle sera la première puissance mondiale dans quatre ans, que restera-t-il de la liberté ?

La Chine bien présente

Économiquement les États-Unis ont encore la première place : 22 % du PIB mondial contre 17 % pour la Chine. Ces deux pays cumulent donc quelque 40 % du PIB mondial et exercent de ce fait une domination dans les règles et les mœurs des échanges internationaux.

Cependant, les raisons de la réussite chinoise ne sont pas secrètes : espionnage industriel, embauche d’ingénieurs et techniciens étrangers avec des contrats très attractifs, personnel salarié « motivé » malgré l’absence de tout droit du travail, investissements massifs et choisis dans les pays cibles, en particulier en Europe et au Moyen Orient, tout au long de la « route de la soie ».

Les Chinois se disent capitalistes et concurrentiels , mais la propriété du capital n’est possible que pour les personnes agréées par le pouvoir, et la concurrence est déloyale. C’est l’exemple le plus éclatant de ce « capitalisme de connivence », alliance de la classe politique et des milieux d’affaires, hélas bien trop fréquente dans les pays dits libres – à cela près qu’en Chine classe politique et milieu d’affaires sont confondus.

La dictature du Parti

Politiquement, la dictature du Parti communiste chinois ne s’est jamais desserrée. Il n’existe aucune possibilité d’opposition, aucune liberté de la presse tant écrite que télévisée que numérique.

Il existe des camps de concentration, notamment un million de Ouïgours en rééducation . Hong-Kong a été repris et les défenseurs de la liberté sont en prison . Taïwan est l’objet d’ attaques incessantes , les eaux de la mer de Chine sont sillonnées par une flotte de guerre équivalente à celle des États-Unis, et qui doit doubler dans les cinq ans à venir.

Enfin et non le moindre, la Chine a créé un réseau d’amis et correspondants dans le monde entier, dont la mission est de tempérer les critiques de la dictature. Ces réseaux, particulièrement actifs en France, sont pour beaucoup dans l’indulgence et la désinformation dont bénéficie le PCC dans notre pays et en Europe.

Choix stratégiques des démocraties

Il est vrai que les pays dits démocratiques hésitent entre trois stratégies : l’amitié, c’est-à-dire les yeux fermés sur la dictature, la contenance, c’est-à-dire neutraliser les méfaits de la dictature, et l’agression, c’est-à-dire la lutte contre le PCC.

L’hésitation, en dehors de la corruption bien rentable, provient du poids déjà acquis par la Chine dans la croissance mondiale. La Chine détient le monopole ou une position dominante pour plusieurs produits (l’industrie pharmaceutique, comme l’a révélé l’histoire du Covid), la Chine est un marché intérieur lucratif pour beaucoup d’exportateurs européens ou américains, les exportations chinoises accroissent le pouvoir d’achat des consommateurs du monde entier. Par l’importance de ses avoirs et de ses dettes en dollar, la Chine pèse sur la finance mondiale.

Mais la crainte de voir la Chine coloniser totalement le reste du monde, à commencer par l’Europe, peut au contraire justifier une politique de contenance, comme celle que les États-Unis avaient adoptée du temps de Kissinger – en vain, car l’URSS avait compris la non-intervention comme un passeport pour l’extension du communisme.

Reste l’agression, à la manière de Reagan et de la Star wars contre « l’Empire du mal ». Elle suppose une capacité de riposte armée considérable, dont seuls les Américains disposent encore, sans doute pour peu de temps. Donald Trump a été à la limite de la contenance et de l’agression. Durant ses tout derniers jours de présidence il a pris un décret pour interdire sur le sol américain l’application vidéo chinoise TikTok accusée à juste titre d’espionnage technique et militaire.

États-Unis : quel choix pour la France et l’Europe ?

Dans les silences profonds de Joe Biden sur ces questions, il est légitime de s’interroger sur ce que fera la nouvelle administration américaine. Mais il va de soi que la France et l’Europe sont directement concernées par l’orientation de Washington.

La position américaine est d’autant plus déterminante et attendue que l’Europe a déjà fait un premier pas dans la direction de l’amitié. Le 30 décembre dernier, le Président Xi Jinping a signé avec Ursula Von der Leyen, et Charles Michel, dirigeants de l’Union européenne, un accord sur les investissements chinois en Europe et européens en Chine.

Angela Merkel, présidente actuelle de l’Union, a poussé pour la signature de cet accord. Ce qui signifie que les Chinois ont porte ouverte sur les pays de l’Union, tandis que les investisseurs européens sont bienvenus en Chine ; mais sous surveillance des dictateurs naturellement.

La balance stratégique va-t-elle pencher d’un côté ou de l’autre avec la politique américaine à venir ? Je ne connais évidemment pas la réponse puisque Joe Biden a parlé de la démocratie aux États-Unis, mais pas du tout de la démocratie dans le monde, actuellement menacée par la Chine et l’Iran.

Se mobiliser pour la liberté

J’entends aussi deux discours qui me semblent dangereux, voire stupides.

L’un soutient que la démocratie ne peut pas lutter contre la dictature, il faut donc un pouvoir fort installé dans les pays démocrates (ce qui est un oxymore).

L’autre garantit que les démocraties occidentales, scellées par un accord entre USA et Union européenne, pourront se hisser au niveau chinois si un effort d’équipement et de formation était consenti dans tous les pays à l’initiative des États concernés et avec l’appui de la Banque centrale.

David a évidemment toutes les chances de battre Goliath, mais David n’a même pas une fronde. Il faut donc être naïf pour remettre à plus tard les réformes indispensables pour relever le défi chinois.

Je conclus que nous sommes aujourd’hui désinformés et endormis par l’idée que tout va s’arranger dans un avenir plus ou moins proche, puisque nous pouvons jouer sur la dette publique et la clairvoyance des investisseurs publics qui vont sérieusement prendre en mains l’abondante épargne privée.

Que les États-Unis soient toujours les combattants de la liberté dans le monde, comme ils l’ont été contre les nazis, contre les communistes, c’est évidemment ce que nous pouvons tous souhaiter. Mais de toute façon les États-Unis ne pourront pas assurer cette mission si la France et l’Europe, elles aussi, ne se mobilisent pas pour la démocratie, et ne se libèrent pas de l’État-providence. Elles doivent au contraire miser sur l’énergie et la foi que donne le retour à la liberté, à la responsabilité, à la propriété et à la dignité.

Cet article a été également publié dans la Nouvelle Lettre en date du 21 janvier 2021.